こころ派 精神医学の継承 ー辻悟先生から学んだことー

こころ派精神医学の継承 ―辻悟先生から学んだこと ―

小寺クリニック 小寺 隆史

前書き

2024年の4月のある日、友人の精神科医である新川賢一郎先生から、辻悟先生の精神医学について知りたい、というメールが入りました。新川先生は中井久夫先生の門下で学ばれた方で、私の長年の旅行友達です。現在ALSを発症されていて、眼球の動きだけでメールを書いてこられたのです。

これは当初その返信として書かれたものです。最初はメールとして始めたものですが、それを小論としてまとめてみることにしました。

―新川先生へ―

私が辻先生から学んだことは膨大で、何からどうお話ししてよいか、直ぐには見当がつきません。しかし、何らかの形でお伝えしようと思います。

Ⅰ 精神病圏について

Ⅱ 人格障害圏について

Ⅲ うつ病圏について

Ⅳ 神経症圏について

Ⅴ ライフサイクルについて

Ⅵ 心の病気の定義

Ⅶ 発達障害論

以上7つの章に分けてお話ししようかと思います。

I 精神病圏について

1 . 精神病脱落意識

その中で、まずは、最初に取り上げなければならないことは何か? と考えますと、それは「精神病脱落意識」ということかと思います。これは精神病を発症した患者さんが、自分が普通の人間として存在できないのではないか?人間という平面から脱落してしまったのではないか?と思うばかり、深い恐怖を感じているという着想です。

人間はあまりの恐怖を感じる事態に直面しますと、それに対して、「そんなことはあり得ない」という「否認」の機制が働きます。これは心理的な防衛機制の一つです。その結果、「自分は病気ではない」「それは幻聴ではなく、本当に聴こえているのだ」と主張することにもなり、これを従来の精神医学は「精神病の患者には病識がない」と捉えてしまったわけです。そしてそのことが、精神病の証拠だとされてきたわけです。

しかしそこに、精神病状態に陥ってしまったことに対する、深い恐怖感と、それに対する否認の心理機制が働いていることを見抜けば、それは極めて人間的な事態が起こっているということになります。「了解不能なこと」ではなく、「理解することができるもの」として、捉えることができでるわけです。この着想が「精神病脱落意識」の着想です。

自分は、普通の人間ではなくなってしまったのではないか?という脱落意識は、精神病の二次災害のようなもので、精神病をさらに悪化させてしまう原動力になります。

そう言えば、中井久夫先生も、急性期の精神病患者が入院した際、そのベッドに一晩中でも寄り添うことがよい、と。そして患者さんに「君は自分にとても恐ろしいことが起こっていると、おびえているのだろう?でもね、ほんとは、大丈夫なんだよ」と、伝えることが、例えそれが言語的に無理であっても、大変重要だと指摘されています。この着想は、辻先生の着想と全く同じことだと思われます。

2. 統合失調症発症のメカニズム

精神病の二次災害としての、精神病脱落意識について、お話ししましたが、それでは、原発する精神病、特に統合失調症とは、どのようにして起こるのかということを、辻先生がどう考えたかを次にお話したいと思います。辻先生は、統合失調症が起こる原因を3つの要因に分けて考えていました。

第一番目のファクターはその人自身に用意された、「人格の脆弱性」ということです。

人間の人格が形成されてゆく過程を、一戸の家が建設される過程に例えて言いますと、基礎部分が作られ、その上に一階部分が作られ、次に二階部分が作られ、そして屋根が葺かれて完成すると。これと同じように人格も発達の初期から、下から上に向かって作り込まれてゆくようなものだと。その際、発達の最初期の工事に問題がある場合と、発達のもっと後の方で問題がある場合とがあり、それを家に例えるなら、前者はより基礎部分に問題があり、後者はより上の階の方に問題があるということになります。人格の家は、思春期までには、一応完成するとしましょう。しかし、思春期というのは、それまでの発達の課題がちゃんとできているのか、家がちゃんと強度をもって建っているのか、大きなテストが行われるような時期なのです。これを地震に例えると、家が建ったあとに地震が起こり、その強度が試されるようなものなのです。

この時、より基礎に近い部分に弱さがある家は、下の部分から倒壊してしまいます。より上の部分に問題のある家は、上部が少々壊れるだけで済むかもしれません。(これは神経症の場合などです。)

そしてこの、より基礎部分に問題があり、思春期危機の時に基礎の部分から崩壊してしまうという事態が、統合失調症にあたります。

このことを少しフロイト派の理論を使って説明しますと、家の基礎部分が完成するのが、エディプス期(3歳頃)ということになります。従って、基礎部分がまだ作られている最中という時代は、プレ・エディパール期(エディプス期より以前の時期)と呼ばれ、統合失調症を引き起こす時期は、そのなかでもさらに初期の段階ということになります。従って、発達心理学的に、0歳児、1歳児というあたりが、問題となってくるわけです。

第二番目のファクターは「圧倒的な体験」が起こるということです。

上の譬え話で言うところの、地震が起こるというのが、これにあたります。特に思春期は大きな心の地震を起こす時期であると言えます。それが、先述した人格の基礎部分に課題を残したままの人にとっては、その思春期の危機は、「圧倒的な体験」となってしまうのです。

いわゆる、思春期の危機には、二つの要素があります。一つは、異性をどう受け入れてゆくかという問題です。これは性の成熟の問題とも言えます。もう一つは、社会的、職業的にどう自立してゆくか、という問題です。これらの課題が、まるで地震が家を襲うように、立ち現れてくるわけです。

もちろん、通常の人格形成がなされた多くの人には、これらは、圧倒体験というほどのことには、ならないかもしれません。しかし、そこに脆弱性を抱えている人にとっては、これは圧倒的体験となる可能性が大きくなってくるわけです。なかでも、基礎部分に問題性を残している人にとっては、これが精神病発病の契機となってしまうわけです。統合失調症の発症が思春期に最も多いのは、このような事情があります。

第三番目のファクターは、「主体性の後退」が起こってくることです。

これは、地震のような圧倒的体験に晒された時、曲がりなりにもそれまで保てていた主体性が後退してしまう、ということです。主体性の後退とは何か、そもそも主体性とは何か、ということを一つ一つあげてゆくことは、大変なことなので、ここでは、統合失調症の代表的な症状として、幻聴と妄想について、そこにどのように、「主体性の後退」がかかわってくるのかを説明したいと思います。

投影法の人格検査の代表であるロールシャハテストでは、被験者が図版を見た時に起こる、受動的な体験と、能動的な体験をどのように使って反応を出すか、それを見ることが、その解釈の大きな柱となります。赤い色をみて、「これは血だ」とだけ反応したとしたら、これは受動的体験のみで反応していると考えられます。

なぜならば、色彩というのは、向こうから目に飛び込んでくる受動的な性質をもっています。その飛び込んできた情報だけで、反応している。そこでは形態はどうなっているのか、ということは問題になっていないわけです。

この、形態を問題にするという姿勢は、こちらから、これは何の形に似ているのか?という能動的な問いかけが必要となります。したがって、ここでの形態性を反応に入れてくるということは、能動的な体験を示していると考えられます。この能動性というのが、主体性ということです。

従って、ロールシャハテストでの、色彩は、被験者にとって向こうから入ってくるような受動的体験を代表しているわけで、これは、人間にとって、感覚とか情動というものが、この領域に入ります。一方、形態は被験者が自分の記憶にある物の形態と、図版の形態を比較するというように、こちらから、何らかの能動性をもって対さなければならない体験であり、それが能動的体験を代表しているわけで、思考性とか論理性とかが、この領域に入ります。

では、幻聴という症状が形成される場合、何らかの聴覚的な感覚が患者さんにもたらされます。もし、そんなことが起これば、我々はどうするでしょうか?いま、なにか人の声がしたように思うが・・・? となれば、まず、しゃべっている人が、目の前にいるのか確認するでしょう。もしいなかったら、近くにいる人に、今こんな声が聴こえた?と確認をするかもしれない。

我々がここで体験していることは、先のロールシャハテストのところで述べた、二つの体験を既に含んでいるのです。

一つは、声が聞こえるという、感覚的な体験。これは、その人が聴こうと思って聴いているわけではなく、聞こえてきた、という受動的体験といえます。ロールシャハテストで赤い色彩が目に飛び込んできた、というのと同じことです。

もう一つは、その声が、どこから来たのか、いわば音源を確かめようとした行為があります。これは、自分から、働きかけていかなければならないわけで、その意味で能動的な体験であり、主体的な体験であると言えます。ロールシャハテストで、図版の形態は、何に似ているか?と自分の記憶に照らし合わせ、比較し同定しているのと同じことです。

では、患者さんでは、このエピソードはどうなるのでしょうか?この二つの体験のうち、初めの音が聞こえてきた、という受動的体験は、もちろん患者さんにも起こっています。しかし、後半部分、つまりその声がどこから来たのか、とか、近くの人に確かめることで、その声が実在しているのか?と、能動的に確かめるという側面が欠落してしまっています。この能動的な行為で、感覚的に聞こえてきたという体験を包み返すということが、主体性に他なりません。その部分が患者さんは後退してしまっているわけです。

この、物事を確かめてみる、論理的に考えてみる、という主体性が後退していると、感覚が威張り始めます。感覚だけの世界となり、その実在を確かめるという機能は働かなくなっていきます。これが、統合失調症において、幻聴症状が出現し、憎悪していくプロセスと言ってもいいでしょう。

全く同じことが、妄想症状についても言えます。例えばあなたが、ある人のことを、あの人は自分のことを嫌っているのではないだろうか?と思わされる場面があるとしましょう。あなたが、そのときどうするでしょうか?いろいろな状況証拠を考えて、その可能性について推しはかろうとするのではないでしょうか?(これは裁判のプロセスとも似ています。つまり、容疑者がいて容疑がある。そこで色々と証拠を検討して、その有罪性を判断する。簡単に言うとこれが裁判です。)

ここにも、先にのべた、ロールシャハにおける、二つの体験がすでに含まれています。まず、自分のことを嫌っているのではないか?という疑いが生じる。疑いというのは、それを持ってやろう、と思って持つのではありませんから、疑いを持たされるという、受け身の体験となります。受動的体験ということです。しかし、裁判でもそうですが、その後、その疑いについて、証拠を検討してそれが本当なのか、どうなのかを判断してゆくという、プロセスが働きます。これがロールシャハテストでの、能動的体験に相当します。もし、確かめることができないのならば、その疑いは、「疑いのレベル」に置いておくべきで、それが本当のことなのだと、決めつけてはならないわけです。この「疑いのレベル」と「本当にそうである」というレベルを区別しておく、というのが主体性ということになります。

では、患者さんでは、このエピソードはどうなるでしょうか?

「あの人はわたしのことを嫌っているのでは?」という疑いが生じる。これは受動的体験です。問題はその次の、それを証拠立てて検討するという、主体的、能動的なプロセスが働かないことなのです。「嫌っているのでは?」という疑いのレベルに置かれるべきものが、即、「嫌っているにちがいない」という本当のレベルにそのまま置きかえられてしまうわけです。裁判で言えば、審議もなしに即有罪が決定するようなものです。これが、統合失調症の患者さんに妄想症状が成立してゆく過程といえるでしょう。

幻聴の場合、感覚と事実を区別しようとする主体性が後退していたのと同じく、妄想の場合は、疑いと事実を区別しようとする主体性が後退しているわけです。

以上、統合失調症の発症を考える上での、三つの要因について考えてきました。第一に人格形成の基礎部分の脆弱性。第二に思春期などに代表される精神的圧倒体験。第三に主体性のさらなる後退。という三要素でした。

ここで、典型的な思春期発症の統合失調症の患者さんのエピソードを、一つ挙げて考えていきたいと思います。患者さんは男性で、思春期に「女性の性器の俗称が聞こえてくる」という幻聴症状で発症しました。

この患者さんは、思春期において、当然、体の変化として性欲が湧いてくることに対して、それを自ら認めることができていませんでした。幻聴の内容はそのことに関することです。女性の性器の俗称は、彼の心に起こってきた思いでした。しかし、彼はそんなことを自分が思いつくはずがないと頑なに思っているため、それが自分の内面からきた言葉であると認めることができません。そのため、幻聴という形になって、「外から来た」と思わざるを得なかったのです。

そもそも、自分が考えていることが、外から来るという形になること自体が、おかしいではないか?と思われるかもしれませんが、それを考えるために、自我境界という、フロイト派の概念を使って、このことを見てゆきましょう。

自我境界とは、自分と他者を分ける、心理的な境界のことです。この境界を、我々は生まれてすぐに持っているわけではありません。心の発達の中で形成されてゆくものなのです。これが、心の基礎部分の構築にあたります。基本的に自と他が区別されるようになるのが、エディプス期(3歳頃)であると考えられています。

患者さんは、その心の構築の基礎部分に脆弱性があるわけです。自我境界も一応は成立しているのですが、しっかりしたものではない。(第一の要因)そこに思春期で性欲の問題を、突きつけられるという大きな地震が起こるわけです。つまり、これが精神的圧倒体験になります。(第二の要因)そのため、本来は自分が考えていること、としなければならなかった、性欲の対象の言葉が、内のものとされず、外から来たものと、ある意味、置き場所の間違いが起こってしまったわけです。このことを自我境界の不全と言ってもよいわけです。そもそも、自我境界をちゃんと引いておくということは、主体性の基本的な部分ですが、そこがもともと弱かった患者さんは、圧倒的体験によって、さらに主体性を後退させざるをえなくなり、(第三の要因)その結果、自分の自と他の区別は、さらに曖昧になってしまった。そこにこの幻聴症状が成立することになります。

以上のように、「三つの要因」は密接に連携して精神病を成立させるわけです。精神病が発症するメカニズムはこのように考えられます。そしてさらに、そこに、最初の項で述べました、「精神病脱落意識」が、第四の要因として、二次災害のように追い打ちをかけてくるわけです。

3.統合失調症の心理的治療

ここまで、統合失調症が何故起こるのか、その心理学的解析について、述べてきました。次は、その治療をどうするかという問題です。

辻先生が、一番強調したのは、「治療」でした。医学である限り、治療が大事であることは自明のことですが、こと精神医学に関しては、治療が大事だとしながらも、治療につながらない理論が横行したり、それどころか、患者さんを追いやってしまいかねない精神医学理論がスタンダードだった時代もありました。これは、この文のはじめに語った、患者さんの「精神病脱落意識」を助長してしまう危険性を精神医学が持っていたということでしょう。そこで辻先生は、精神医学の頭に、自明のことであるはずの治療という言葉をつけることを、敢えてしました。これが、自らの精神医学を「治療精神医学」と呼称した理由です。

さて、統合失調症の治療としましては、やはり、幻聴と妄想に働きかけてゆくということになります。幻聴を訴える患者さんに対して、まずやっておかなければならない、心理的手当ということがあります。もし、声が聴こえてきたら、目の前に話している人がいるのかどうか、確かめなさいということです。そして、もしそれが確認できない場合は、周囲に人がいたら、こんな声が、今聞こえたかどうか、尋ねて確認しなさい。という働きかけです。これは、音源が実際にあるのかどうか、確認しなさいということです。ここまで読んで下さればもうわかるように、これは、確認という能動的な行動を促しているわけで、感覚という受動的な体験に流されそうになっている患者さんに、ちょっと待って、そこで能動性を発揮しなさいと呼びかけているわけです。後退してしまっている患者さんの能動性、主体性をなんとか引き出そうとトライしているわけです。

これは、統合失調症を起こす要因の内、第三の要因「主体性の後退」に対して働きかけているわけです。それと同時に、第四の要因としての「精神病脱落意識」についても、働きかけていることになります。というのは、患者さんは、精神病状態のことを、自分が普通の人間から脱落してしまった、どうしようもない状況だと、暗に思っているわけです。それゆえに自分の陥っている状況は人には分かってもらえないものだと思っているわけです。医者もそれを了解不能だと思っているだろうと。ところが、その自分の幻聴に対して、医者が心理的に介入をしているということになってくると、これは、なんとかする手立てがあると、この医者は思っているのだと。そういうことが、患者さんに伝わります。これは、あなたが陥っている事態は、どうしようもないことではなく、人間として理解できて、あなた自身も対応できるものだ、ということを伝えていることになります。

さて、幻聴の治療の話を進めましょう。音源のあるなしの確認をしてみよう、という働きかけが功を奏してくるには、それだけでもかなりな時間がかかります。そして音源が確認できない時には、「聞こえてきた」とは、言わないで、「聞こえた感じがした」と、それが感覚だけであることを明示するように導きます。

これが、成功しますと、患者さんが当初持っていた幻聴に対する恐怖感がかなり和らいできます。なぜなら、それは完全に自分の手に余るものであったが、今では、自分が何とか対処できるものと感じられるようになります。そして、自分に起こっている事は、人に分かってもらえる事なのだ、と思えるようになってくるからです。

ここまで来て、初めて、幻聴の「内容」についての話し合いを始めます。それは、あなたの外から来たものではない、それは、あなたの心の中から、来たものではないだろうか?という話し合いができるようになります。

先に挙げた、思春期発症の男の子の場合、その幻聴の内容は、女性性器の俗称でしたから、その話し合いは、当然、性の受容の話し合いになっていくでしょう。ただ、ここまでいくのに何年もの時間を費やすことが多いです。

さて、一方の妄想に対する治療というのも、幻聴に対する治療と本質的に同じことです。そもそも、妄想とは何なのでしょうか?何らかの疑いが生じてきた時、例えば、「あの人は私のことを嫌っているのではないか?」という疑いが心に起こった時、それを疑いのレベルに留めておければよいのですが、何ら確かめることもせずに、それが本当である、と決めつけてしまうこと、これが妄想です。先の統合失調症の発症要因のところでも、述べましたが、裁判に例えて言うならば、何ら審議をしないで、容疑があるというだけで、即有罪になっているようなものです。これは「疑いのレベル」と「本当にそうであるというレベル」を区別せずに一緒にしてしまっていることになります。その意味で、「区別をする」という主体性が働いていません。

妄想に対する治療は、この区別性を立てましょう、ということになります。

例えば、「盗聴器が部屋に仕掛けられている」ということを訴える患者さんがいるとします。最近は本当に盗聴器が仕掛けられることもあり得ますので、探知機で確かめてみよう、というのもよいかもしれませんが、例えそこまでして、見つからなかったとしても、いや、あるに違いない、と言う患者さんもおられるでしょう。ここで大事なことは、確実に「ある」と確かめることができないならば、それは「あるかもしれない」という「疑いのレベル」に置いておかないといけないよ、ということです。ここで、「ある」、「ない」の水掛け論になっていてはいけないのです。ここで区別すべきは、「疑いのレベル」と「ほんとにそうだと言えるレベル」つまり「事実のレベル」の区別なのです。それを患者さんと話し合います。この働きかけも、幻聴の場合と同様、患者さんの「区別をする」という主体性を呼び覚ますことを試みているわけです。それと同時に「精神病脱落意識」への呼びかけにもなります。つまり、あなたに起こっていることは、人間に起こり得ることで、治療者は少なくとも何が起こっているか、わかることができていますよ、と。

以上のような、幻聴と妄想に対する、心理的治療的アプローチを、辻先生は定則接近という言葉で呼んでいます。「幻聴に対する定則接近」と「妄想に対する定則接近」ということになり、以上はこれら二つを述べてきたことになります。これは、幻聴とか妄想を訴える患者さんに必ずしておいた方がよい、心理的アプローチということになります。これは、私の考えですが、「区別すべきところは区別する主体性を引き出すこと」、そして、「患者さんが人間という平面の上にちゃんと存在していることを伝えること」、という本質さえ押さえていれば、これを実現する技法は色々と存在するはずです。そこは、治療者が自分にあった技法で実践すればよいものと考えます。

4. 統合失調症の薬物療法について

ここまで、統合失調症の心理的治療、精神療法について述べてきましたが、薬物療法について、今まで述べた心理療法との関係をみてみたいと思います。

先にロールシャハテストで、色彩をキャッチする体験は受動的な体験であるということを述べました。そして、それが人間の感覚や感情、情緒がそこに入ると。ここでよく考えてみてください。幻聴における「幻声」や、妄想における「疑い」というものは、まず感覚的、感情的にキャッチされるものです。つまり、これらは、人間の受動的な体験だと言えます。薬は実は、この領域には有効です。つまり、そのような受動的な感覚を減少させてくれるのです。最近の薬の発達は目覚ましいものがあり、副作用を少なくして優れた効果を出す、抗精神病薬が開発されてきました。ただ、注意しなければならないことは、薬は、今言った、受動的体験の部分にしか効かないということです。

統合失調症の発症機制について、そこに能動的、主体的な部分が十分に働いていないことを見てきました。ところが、この能動性を育てたり、主体性を引き出すということは、薬はしてくれません。ロールシャハテストでいうと、形体に代表される、人間の能動的な体験である、論理性や、判断力などを、薬が育ててくれるはずはありません。それらは、治療者の心が患者さんの心に触れて育まれるものであって、もしそんなことが薬で行えるとしたら、悪くすれば、それは洗脳薬というにもなりかねません。幸いなことに、このようなことが行える薬は存在しません。辻先生もこのことについて、もしそんな薬があるとしたら、例えば小学生を教育する薬をつくればよいと。それで学校など廃止にして、小学1年生用の錠剤、2年生用の錠剤と、6年生用の錠剤まで用意して、毎日その錠剤を小学生に飲ませておいたらよいと、そんなこと、ありえないだろう?と、話しておられました。

これを裏返して言うならば、患者さんの能動性を引き出すという、統合失調症治療の本質的な部分については、残念ながら薬は有効ではありません。薬は受動的体験であるところの、幻聴や、妄想における疑念等を抑えてくれることには、大いに役に立ちますが、それは対症療法であって、根本療法にはならないということです。

そして実際の臨床では、この心理的治療と薬物療法とは併用されて、有機的に組み合わせて行われることが必要になります。これらは車の両輪として、どちらも必要であると言えましょう。

5. 非定型精神病について

次に、非定型精神病について述べます。非定型精神病とは、普段は精神的に健康な状態を保っているものの、突然、精神病状態に陥ってしまう疾患のことです。しかも、悪くなった時には、大変な精神的混乱状態となり、精神科病棟に入院するという事態になります。さらに入院しても状態が大変悪いため、個室に隔離しなければならなくなるということが、結構起こります。それが、入院した後、かなり短期の内に病状が改善し、急速に平穏をとりもどすため、比較的早期の退院となります。しかし、また同じことが何回も繰り返されるという、そのような精神疾患です。

このような、精神疾患のグループがあることを見出し、統合失調症と区別して非定型精神病と名付けたのは、京都大学医学部の精神科であったようです。

それでは、なぜこのような病態が起こるのか?その心理的機制を解明したのは辻先生でした。

主体性が後退した時に起こる、心の法則というものを、辻先生は明らかにしていて、それを6つの法則にまとめておられます。例えば、前述した統合失調症で、「論理とか判断というような能動性が後退し、幻聴とか妄想というような、感覚、情動が支配性を持ち始める」というのは、その6つの法則のうちの1つです。

この6つの法則のうちの1つに「時間的連続性維持の困難」という法則があります。これは言葉が難しいので、解説が必要かと思います。

通常われわれは、「今」という時を生きているわけですが、当然、昨日があったことも視野に入れているし、明日があることも視野に入れているわけです。つまり、我々は、今を生きながらも、過去、現在、未来という時間の連続を視野にいれて生きているわけです。しかし、この中で、現在というものは目の前にあるわけですから、一番直接的にわかりやすいわけで、これに対して過去は思い出さなければならないし、未来は想起しなければなりません。そこで、主体性が後退してくると、一番見えやすい現在というものを残して、視界が狭まり、過去、未来を想起できなくなります。つまり、時間的視界が現在に収斂してしまうわけです。これが、辻先生の指摘した、主体性が後退した時に起こる心の法則の一つとなるわけです。

この法則が強く働くのが、非定型精神病だと、辻先生は指摘しています。

患者さんのもともとのパーソナリティーも、あまり時間的視野を広くもつということは、できないタイプの人が多いようです。このパーソナリティー特性について、辻先生は、「喉元すぎれば熱さ忘れる」というタイプの人が多いことを言っています。熱いものが喉元をすぎてしまえば、さっき熱かったことを、もう忘れてしまっていると言う意味です。この人間のタイプは、「今が良ければそれでよい」といういわば、刹那的なものの見方をしているタイプとも言えます。

そして、「今」が全てだ、という生き方をしている人が、その「今」がよければ、安定して暮らしているのですが、「今」が悪くなった時、どうしようもなくなってしまうのです。つまり、時間的視野をもてている人ならば、「今」が悪くても、また時間が経てば、改善するという見通しをもてるし、「今」が

悪くても、過去は良かったのだから、また良い時もくる、と思い返すことができるわけです。しかし、「今」しか視野にない人は、「今」が悪くなると言うことは、絶望的なことになります。非定型精神病の人はこの典型です。だからこそ、状態が悪くなった時、底なしに悪くなってしまい、精神科入院、しかも個室隔離という状況に陥ってしまうわけです。そして、入院加療の結果急速に病状が改善しますと、「今がよければよい」というスタンスですから、もう良い、ということになり、直ぐに退院という形になります。退院後も、今回入院したということは、急速に忘れてしまうというか、問題にされなくなります。「もう、よくなりましたから、いいんです」という形になりやすいのです。これが、「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」というスタンスを表しています。

6. 非定型精神病の治療について

非定型精神病の患者さんは、良い時には、この人は精神科に通う必要があるのか?と言うほど、平穏に過ごすことができます。従って、そのよくなっている時期にこそ、治療的働きかけをするチャンスがあると思われます。

その良い時期にも、やはり、「今が良ければ、それでよい」という場当たり的なところが見受けられ、時間的視界を持つことが、苦手であることが露呈します。このため、物事を継続して行うことが苦手です。その時の気分次第で、今まで続けていたことも簡単に打ち切ってしまったりします。したがって、通院するということも、途切れることが多くなります。お稽古事や、仕事なども、継続性があまりありません。

これに対して、治療的には、「もうちょっと長い目で物事を見てみよう」と、働きかけます。継続するということが、大事だということを話し合いに出します。

また、少々嫌なことがあった時には、彼らは、ことのほか落ち込んだりします。これは、今しか見えていないので、今が不快であると、それが全てになってしまうからです。こんな時には、そういう嫌な気持ちは、過去の経験からしてどれくらい続くか、見積もりを立ててみるとよいよ、とアドバイスします。これくらいの嫌な気持ちなら、3日くらい続いたかな? 3週間くらい続きそうかな?あるいは、3ヶ月くらい我慢しないといけないかな?と、過去の記憶を引き出して、見積もりを立ててもらうわけです。そうすることによって、嫌な

気持ちに取り込まれている自分を、少し客観的に眺めることができるようになります。そして、今の嫌な気持ちも時間が経てば、変化するということ、つまり時間連続性の中で、物事を捉えることができるようになってきます。このことは、人間の心を安定化するために、大変有効な方法です。

こうすることによって、もともと時間連続性がない患者さんに、安定期の間に、その弱点を補強することになります。次に大ピンチがきて、主体性が後退して、時間的な視野を保つことがさらにできなくなり、ガタガタと崩れてしまうことが予想されるのですから、このような平時の間にこそ、補強を行っておくことは、それを予防することにも繋がります。

7. 主体性が後退した時に起こる心理学的法則

さて、ここまでのところで、主体性の後退という言葉が、何回も出てきました。そして、主体性が後退するときに起こる、心理学的法則があるということにも触れてきました。その心理学的法則について、一旦ここで、少しまとめておきたいと思います。統合失調症が発症するプロセスのところで、述べましたが、幻聴や妄想が起こる際、受動的な体験であるところの「幻声」や「疑い」を、能動的な体験であるところの「論理性」や「判断力」でもって包み返す、ということができなくなっていました。これは、主体性が後退する時に起こる心理的法則の一つです。この法則を「受動的な体験である感覚、印象、情動、気分、調子が支配的となり、能動的な体験である論理性、検討能力、判断力、が後退する」とまとめることができます。これを「法則1」としておきましょう。

また、非定型精神病のところで見てきたことですが、その患者さんが「今が良ければそれでよい」という。今しか視野に入っていないというスタンスを強くもっており、それが故に「今」が悪くなった時に、その悪い状態は絶対的なものと感じられ、どうしようもなくなってしまう。つまり、「今が全てだ」というところにもってきて、「その今が悪い」となれば、「全てが悪い」なってしまします。これが非定型精神病の大混乱を招く主要な要因になることを、見てきました。辻先生が「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という諺を使って、よくこの法則のことを説明しておられました。この法則は「時間連続性をもった広がりのある視野の確保ができなくなること」とまとめることができます。これを「法則2」としておきましょう

また、統合失調症の発症の要因について述べたなかにも、重要な心理的法則があります。先述した、幻聴にて発症した青年の事例で、女性の性器の俗称が聞こえてくる、と訴えた患者さんのケースがありましたが、その性的関心の対象は自分の心の中にあるにもかかわらず、自分の外から来た声として体験されました。つまり、彼は自分の手に余ってしまった、性的な関心を、自分の自我境界の内側にあるものとはできず、自我境界の外側に切り捨ててしまったわけです。これを「自分の手に余る領域の切り捨て」としてまとめることができます。これも重要な法則で「法則3」としておきましょう。このケースの場合、自我境界を超えて、自分の中にあるものが、その外に放り出されてしまっています。この法則は精神病だけではなく、神経症にも重要な機制として働きます。(それはフロイトによって見出されたことですが、人間は受け入れられない意識を意識の下(無意識)に押し込めてしまうことがあります。これが神経症の抑圧の機制です。)

また、最初に取り上げた、精神病脱落意識が起こる際も、重要な心理法則が働いています。感覚的なものが強くなり支配的になることは、我々健常者でも起こります。しかし、統合失調症患者さんの、幻声や疑いというのは、その支配力の強さが量的に強烈です。それは、量の増加なのですが、にもかかわらず、質的になにかが変わってしまった、と感じるということが起こります。これがその心理法則です。

もう少し言いますと、量的に連続して変化しているものなのに、どこかで、質がかわってしまって、異質なものになってしまった、と感じるという、そういう法則が成立します。その結果が、自分に起こっていることが、人間に起こっていることで程度が大きくなっているだけだ、と捉えるのではなく、自分が普通の人間ではなくなってしまっている、と感じられるわけです。これが精神病脱落意識でした。

この心理法則は「量的な連続した変化であるにもかかわらず、そこに質的に不連続な断層があると感じられる」とまとめることができます。この法則を「法則4」としておきましょう。

以上、ここでは主体性が後退したときに起こる心理学的法則を4つ記述しました。これらの法則に名前をつけて、その内容を整理しますと、次のようになるかと思います。

法則1 「感覚支配の法則」:感覚や気分に支配され論理的な判断ができなくなるという法則

法則2「時間狭窄の法則」:時間連続性を見ることができず、今しか見えなくなっているという時間的視野の狭窄が起こるという法則

法則3「切り捨ての法則」:自分の中の手に余る領域を、自分の外へ切り捨ててしまうという法則

法則4 「質的断層の法則」:量的な変化が圧倒的なために、そこに質的に不連続な断層があり、異質性を感じる法則

精神病の中で働く主体性後退の法則は、さらに2つの法則があります。それについて、以下の項目の中で見てゆきましょう。

8. 緊張型統合失調症について

辻先生は、緊張型統合失調症についての講義の時、一番前に座っていた学生に近づき、何も言わずにその学生の片手を取って、上に挙げさせるということをされました。学生は何のことかわからず、そのまま手を挙げています。辻先生は、何も言わずに後ろに下がって、その学生をニコニコしながら眺めています。他の学生も何が起こったのかと、それを見守っています。そしてしばらくの間、そのままの状態が続きます。そのうちに、学生はキョロキョロっと周囲を気にしながら、ソーっと手を降ろしました。それを見て、辻先生は話を始めます。「君は今、手を下げることができたよね。今、ここで君に起こったことを、考えてみよう」と。

ここで、何が起こったのでしょうか?学生は、なぜ手を降ろしたのでしょうか?もう手を降ろしてもいいよ、と先生に言われたのなら、降ろして当然です。しかし、何もいわれず、そのままにされている。これは、何か変だ。いつまでこの手は挙げておかなければならないのだろう?などと考えたに違いないです。それでもしばらくはそのままにしていたが、そろそろ、下げようか、どうしようか?下げたらどうなるのだろうか?といろいろ迷った挙句、キョロキョロっと周りの様子も伺いながら、そしてとうとう、彼は自分で手を下げる決心をしたのです。そして、この自分で決心したこと、それが、人間の主体性ということなのだと、辻先生は話します。

そして、もしこれが統合失調症の緊張型の患者さんならば、手を下げることができなかっただろうと。

ここで、手を挙げさせられて、現在も手を挙げている、という既成の事実は、それを変更しようとする時に、主体性を発揮しないとできないのだと。その主体性が、緊張型の患者さんの場合、後退してしまっているので、自分で決心して手を下げるということはできなくなる、ということなのです。これが、緊張型の患者さんが全く動けなくなったり、同じ行動を何度も繰り返すという、いわゆる常同行為が起こるということの、原因なのだと。

手を挙げられた学生にとって、今手を挙げているというのは、既成事実です。既成事実はそれだけで、ある種の支配力を持っているのです。それを変更する、つまりこの場合は、手を下げるということをするには、自分で決断しなければなりません。そこには主体性が必要となります。学生はそれができた。しかし、その主体性が後退している患者さんの場合、現にある既成事実が持っている支配力に対抗することができなくて、新たに違った行為を起こすことができなくなります。これが、緊張型の統合失調症の患者さんに起こっていることなのです。

そして、ここでも主体性が後退している時に起こるもう一つの心理学的な法則を読み取ることができます。その法則は「先行している既成事実に支配される」とまとめることができます。これを「法則5」としておきましょう。

9. 妄想型統合失調症について

妄想症状の形成に、主体性後退の法則1「感覚支配の法則」が関わっていることは、先に述べました。妄想をここでもう一度とりあげるのは、その形成に関わる、もう一つの重要な要因があるからです。

ある患者さんで、私が30年以上診てきた女性の患者さんがいます。30歳で妄想症状にて発症した妄想型統合失調症の患者さんです。彼女の訴えは、「簿記の先生が追いかけてきて、いろいろ悪いことをする」というものでした。

このケースは、お母さんとの一体感が強く、そのため、結婚の相手となるような男性を受け入れることに、無意識的に困難がありました。そのために男性を受容することに、強い不安が生じていたわけです。しかし彼女はそれを、「男性を受け入れることが、母親との分離を招くこととなり、そのために不安が起こってきている」という抽象的なレベルでそれを認識することができず、「実際に簿記の先生(男性)が、自宅に侵入してくる」という、とても「具象的な感覚」でそれを捉えたわけです。ここには、主体性が後退した時に起こってくるもう一つの心理法則を抽出できます。この法則は、「抽象的な認識ができず、具象的な認識に支配される」とまとめることができます。これを「法則6」としておきましょう。そして、特に自分の心、内面という抽象的な世界にあまり注意を払わず、外の世界の具象的な事ばかりを見てきた人は、この心理法則の支配を受けやすくなります。辻先生は、この状態を具象的な事に縛られている、という意味から「具象縛り」と呼んでいました。妄想の元になる「疑い」が形成される時、この「具象的な認識に縛られる」という「法則6」が強く働きます。「疑い」は、大変具象的に形成されます。そこに前に述べた「感覚性の支配と論理性の後退」という「法則1」が加担し、妄想症状が形成されてゆくことになります。

10. 老年性精神病と心理法則について

さて、前項で「抽象的な認知ができず、具象的なものに縛られてしまう」という、主体性後退の「法則6」について述べましたが、この法則をもう少しわかりやすい、別の例で見ていきたいと思います。

老年期に精神病的な症状を発症される方が、多く見受けられます。その総称として、老年性精神病という診断名を我々は使うことがよくあります。そのなかでも、典型的なものとして、物盗られ妄想があります。タンスの中にしまっていたお金とか、大事なものがなくなっていると訴える場合が多い。

ここで、なにが起っているのか?ボケてきたから、そんなことを言うのだ、とか、認知症の脳障害として起っているのだ、というように見なされてしまいがちですが、ここには、心理的な要因が働いています。

つまり、老年期というものは、何かと今までの可能性を奪われてゆく時代です。物忘れが激しくなる、ということがあるとしても、そのこと自体が本人にとってもショックなことであり、自分の可能性が奪われていくことに対する不安や、恐怖感が起こってきます。ところが、そのような、可能性の喪失による不安が自分に起っている、と認識することは抽象的な認識ということになります。これには主体性が必要になります。しかし、統合失調症で見てきたように、心が追い込められますと、この主体性が後退してしまいます。そのため、抽象的な認識が後退して、そのかわりに極めて具象的にその喪失感を感じることになります。これが、大事なものが盗られるという、妄想着想になります。

すなわちここでも、先ほど述べた、心理法則6「抽象的な認知ができず、具象的なものに縛られてしまう」が働いているわけです。

辻先生によると、昔の高齢の女性の場合、この盗られる対象となる物は、「着物」であったことが一番多かったそうです。着物が女性の一番大事なものだったのでしょう。だから、自分の可能性が年齢とともに奪われていくことを、「着物」という具象的なものが奪われる、と感じられたのでしょう。いまでは、着物は昔ほど大事なものではなくなってきているでしょうから、着物を盗られるという訴えは減少していますが、その人が大事にしている「モノ」が奪われるというテーマは依然としてよく出現します。時代が変わっても、「法則6」は働きつづけています。

さて、ここまで精神病圏について、述べてきました。その中で、主体性が後退した時に起こる心理学的法則を見てきました。これらは、人間に一般的に起こりうる法則です。そして、その法則の結果として精神病の症状が形成されてゆくことを見てきました。従って、精神病に起こっている事というのは、まさに、人間的なプロセスであることがわかります。治療者がこれらの法則を知っておくと、人間に起こっていることの理解できる範囲が飛躍的に広がります。つまり、人間という平面を見る時、より遠くまでその地平線を広げて見てゆくことができるようになります。そうすることによって、精神病を「異常な事」として人間の外に置くのではなく、「了解可能な事」として、人間の内に置くことができるようになります。

一部、繰り返しになりますが、これらの「主体性が後退した時の心理法則」をまとめると、以下のようになります。

11. 主体性が後退した時に起こる心理法則のまとめ

法則1 「感覚支配の法則」:感覚や気分に支配され論理的な判断ができなくなるという法則

法則2 「時間狭窄の法則」:時間連続性を見ることができず、今しか見えなくなっているという時間的視野の狭窄が起こるという法則

法則3 「切り捨ての法則」:自分の中の手に余る領域を、自分の外へ切り捨ててしまうという法則

法則4 「質的断層の法則」:量的な変化が圧倒的であるために、そこに質的に不連続な断層があり、異質性を感じてしまう法則

法則5 「既成事実の支配の法則」:先行する既成事実に支配され、それを変更することができないという法則

法則6 「具象縛りの法則」:抽象的な認知ができず、具象的な認知に縛られてしまうという法則

これらの6つの心理法則は、精神病圏を考える上で登場したものですが、その他の病態レベル、つまり、うつ病圏、人格障害圏、神経症圏、の心理機序としても働き、さらに健常なはずの我々にも、時として支配性を持ってきます。つまり、病態レベルを超越して、人間という平面の上で、一般的に作動する性質をもっています。

Ⅱ 人格障害圏について

1. 対人恐怖症と自己臭妄想症について

1981年、私は大阪大学人間科学部の学生でした。辻先生と初めてお会いしたのはこの年でした。私は阪大の人間科学部で臨床心理学的な分野を範疇に入れていた教育心理学教室に所属しており、そこで卒論のテーマとして、日本人論とも関係が深い、対人恐怖症をとりあげるつもりでした。その心理学的な分析をするために、ロールシャハテストを用いるつもりでした。ロールシャハテストといえば、その大家である辻先生がおられることを知っていた私は、その辻先生に実質、卒論の指導をお願いしに行くことにしました。教育心理学教室の先輩の佐方哲彦先生(後の武庫川女子大学教授)に紹介してもらって、辻先生にお会いしました。その時、「対人恐怖症について、ロールシャハテストを使って卒論を書きたいのです」と相談すると、辻先生は、「それならば、対人恐怖症に自己臭妄想症も含めて、対人恐怖症との連続性を視野に入れて、やってみてはどうか?」とアドバイスをして下さったのでした。私は阪大の3回生から4回生の2年をかけて関西ロールシャハ研究会に通い、ロールシャハテストの施行と解釈について学び、それと平行して自己臭妄想症を含む対人恐怖症について、徹底的に文献研究を始めます。

さらに、辻先生の紹介で、阪大医学部の精神医学教室を紹介され、そこで北村陽英先生(後の奈良教育大学教授)を紹介され、阪大病院精神科に保存されていた、過去の対人恐怖症の患者さんのロールシャハテストのプロトコールを収集することができたのです。そこで辻先生の弟子であり、阪大病院の心理テストを担当しておられた福永知子先生にも全面的に協力していただくことができました。その際、北村先生に、「この教室は、勉強したい人はいつでも出入りすることは自由だからね」と言われ、さらに古い資料が保管されている倉庫の鍵を渡されたのでした。

同じ阪大の中とはいえ、他学部の学生である私に、このようにオープンに接して下さったのは感激でした。この場所は私にとって、自由に勉強に打ち込める、そのような空気を持った場となりました。当時、阪大の医学部と附属病院は中之島にあった時代です。

私は、ロールシャハのデータを解析して、卒論を書くことを、この阪大医学部の精神医学教室の一室でずっと、行うことができました。その間も、辻先生は折に触れアドバイスを下さり、卒論は予定通り完成したのでした。

その論文に関しては、辻先生は「大変よくできていると思う」と評価して下さいました。また、論文の中で、私が作った図について、「僕の考えをとてもわかりやすく示してくれている」と喜んで下さいました。

この論文の内容について少し書いておきたいと思います。

まず、対人恐怖症とは何かということですが、これは自分の評価を他者からの評価に過度に依存する、ということによって起こります。自分が他者から好かれているとか、高く評価されているとか、そして、他者よりも優れているとか、いずれにしても他者との相対性の中でしか、自分の評価ができていないという点が問題になります。その結果、他者から嫌われるということや、他者からの評価が下がるということを、大変恐れます。これを「嫌われ恐怖」と表現している研究者もいます。そして、他者の目を過剰に気にすることが日本人に大変多く、欧米人にはあまり見られないことから、日本人の心理特性を知る鍵となることが言われていました。また、「他者から好かれたい」という気持ちと、「他者よりも優れていたい」という要求とは矛盾するのではないか、その矛盾に悩むということが起こっているのではないか、という研究者もいましたが、私はむしろその両者には、「自己評価を他人という枠に頼っている」という共通構造があり、その構造自体が重要なものと考えました。

そこで、私は対人恐怖症の本質を、「自律的な自己評価が確立せずに、他律的な自己評価に依存している姿」と捉えました。この病態は、思春期青年期に多く発症します。そして、患者さんは「他者から嫌われるという恐怖が、実は自己評価を他者に頼りすぎているために生じている」と抽象的には洞察できず、非常に具象的に「自分が赤面してしまうので相手から変に思われる」とか「自分の視線のために相手を傷つけてしまい、嫌われてしまう」とか「自分の顔が変なので、相手から嫌われてしまう」というようにその原因が身体的な、具象的なものに転化されます。つまり、「赤面すること」「視線」「容姿」などに転化されているわけです。(ここには、「抽象的な把握の後退と具象的なものの捉え方の支配」という心理法則Fも働いています。)

これらは、それぞれ、「赤面恐怖症」、「視線恐怖症」、「醜貌恐怖症」、と呼ばれていて、その総称として「対人恐怖症」があります。

辻先生の提案は、これに自己臭妄想症という、「自分から嫌な臭いが出ていて、それで他者から嫌われている」と頑なに信じてしまっている疾患グループがあるわけですが、それを対人恐怖症との連続性のなかで、研究してみてはどうかという、アドバイスでした。ここでは、他者から嫌われる原因が「自分の臭い」となっているわけです。しかし、その他の対人恐怖症と違う点は、その思い込みがとても強固で、それゆえ、妄想症と名付けられていることにあります。ただ、嫌われ恐怖という点では、対人恐怖症と同じ構造を持っていることも確かです。

そこで、対人恐怖症にこの自己臭妄想症を加えて、それを「広義対人恐怖症」と呼ぶことにしました。(従来の対人恐怖症は「狭義対人恐怖症」ということになりますが、ここでは単に対人恐怖症と呼びます。)対人恐怖症は、神経症圏に属するものですが、自己臭妄想症は神経症圏とは言えず、その病態レベルはさらに悪いということが予想されました。

そこで、これらの疾患のロールシャハテストのプロトコール(raw data)から対人恐怖症グループと自己臭妄想グループとにどのような差異があるのかを調べることにしました。ロールシャハテストについては、その「色彩」の意味すること、その「形態」が意味することなどについて、前にお話ししました。それに加えてもう一つ重要な要素として、「運動」というファクターがあります。

ロールシャハの反応が作られる過程を見ますと、被験者は図版を見て、これらの「色彩」「形態」「運動」という要素が目に飛び込んできたり、記憶のなかから思い浮かべたり、自分の中にある運動の感覚を想起したりするわけです。そして、反応を生成するプロセスを微視的に見ますと、まずはこれらの要素を独立的に分離してみるという、プロセスが働くはずです。そして、次にそれらの要素を複合する、というプロセスが働きます。

この前半のプロセスのことを、辻先生のアドバイスもあり、「単離」の過程と名付けました。そして、辻先生が大変重要なプロセスとしていつも強調されていた「複合」の過程は、この「単離」を前提として、その後に続くわけです。

この一連の過程である「単離」―「複合」というプロセスを、一つの軸として考え、この軸の上で、対人恐怖症と自己臭妄想症のロールシャハ反応を解析することをしました。その結果を大まかに言いますと、対人恐怖症は、「単離」はできているのですが、「複合」ができていない。そして、自己臭妄想症は、「単離」も「複合」もできていないという結果が出ました。

このことは、対人恐怖症と自己臭妄想症とは、病態のレベルに差異があることを明確に示しています。

「単離」とは、質の違う要素をとりあえず、区別して考えるということです。したがってこれは、基本的な区別の機能、論理的判断の萌芽をしめしているもので、先述した自我境界の基本的な成立に対応しています。自我境界とは、基本的に自分と、他者とを区別する心理的境界のことですから。そして、この自我境界の基本的な成立がエディプス期の成立であったわけです。

自己臭妄想症は、ここに問題を残しているわけです。ということは、それはエディプス期以前の課題をまだ残しているということになり、その疾患はプレ・エディパール期の問題であると考えられます。それに比べて、対人恐怖症のほうは、「単離」はできています。しかし、「複合」に問題がある。ということは、対人恐怖症では、エディプス期には到達しているが、エディプス期での問題は解決していないということになります。このことは神経症圏がエディプス期での問題を抱えているという、精神分析的な従来の理論にも整合していることになります。

このロールシャハテストの解析でわかる重要なことは、対人恐怖症が神経症圏にあるのに対し、自己臭妄想症は、神経症圏よりも病態レベルが悪いということです。しかし、それが精神病圏のものではないことは明白ですので、自己臭妄想症は神経症圏と精神病圏の間にある、いわゆる人格障害圏に位置するということになります。

2. 心の顕微鏡としてのロールシャハテスト

私はもともと人間の心を探究したいと思っていました。初めは数学的なモデルで人間の心の構造を知ることができないだろうか?などと漠然と考えていましたが、五里霧中という状況でした。それが辻先生と出会い、ロールシャハテストを知った時、そこに自分が求めていたものがあることに、気がつきました。心を理論的に捉えることのできるツールを手に入れたわけです。ロールシャハテストは、人間の心を構造的に見るための、最も有効なツールです。それは、天文学者にとっての、天体望遠鏡であったり、微生物学者にとっての、顕微鏡に相当するものだと感じました。そして今もその考えは変わっていません。

私は心理学を生かした職業につきたいと思っていましたが、辻先生に出会って、精神科医という職業があるのだ、と気が付きました。これで私の職業的進路がはっきりと見えてきました。精神科の医師になろうと決心しました。

私は阪大人間科学部を、上記の卒論を書いて卒業し、その後、滋賀医科大学に入学しました。医学部在学中も、辻先生の治療精神医学のケースカンファレンスに参加し、精神医学を学びました。次は、そのケースカンファレンスでよく登場し、それについて多くを学ぶことになった、ボーダーライン人格障害(境界例人格障害)という疾患についてのお話です。

3. ボーダーライン人格障害

時は1980年代でした。そのころ精神科で大変問題になっていた疾患がありました。それが、境界例人格障害(ボーダーライン・パーソナリティー・ディスオーダー)でした。このため、辻先生のケースカンファレンスでも、この疾患がよく取り上げられていました。医療の現場でどのような問題が起こっていたのか、次にその典型的なパターンを1つのケース例として示してみましょう。

4. ボーダーライン人格障害の典型例

ある患者さんが初診で来られたとします。自分が、どんなに困った状況にあるのかを、とうとうと語られ、周囲の者の理解がないことを、とうとうと嘆きます。治療者はそれを受容的に、とても親身になって聞いています。そのセッションの終わりに、患者さんが「先生は、すばらしい先生です。名医に違いありません。」と褒め称えてくれます。で、治療者もちょっといい気持ちになったりしています。

その後、何回かセッションを重ねていくうちに、例えば、その回は治療者が少し時間をとりにくかった、というようなことがあったとします。そのことをきっかけに患者さんの態度がかわります。治療者に対して大変な怒りを向けるようになり、まもなく、「先生は私のことを全然考えてくれていない、ヤブ医者だ。」と、このような、手のひらを返したような評価と、罵倒が飛んできます。

これだけでは、止まりません。患者さんは、病院の看護師や職員で、その医者とちょっと仲が悪いのではないかという人を鋭く察知しています。その人にその医者の悪口を言いに行きます。その結果、実際にその職員と医者との関係が悪化するということが、実際に起こります。

当時、まだ精神疾患は、精神病と神経症とを考えておけばよく、患者さんにはともかく、受容と共感でもって接すればよい、というのが古典的な精神科の常識でした。上記のような困難な事態になって、治療者はそれでも、受容的に親身に接すれば事態は改善するのではないかと思って、そうするわけですが、事態は悪化するばかりです。

とうとう、その患者さんがカミソリで手を切る、いわゆる、リストカットをするというような事態も起こってくる。一体これはどうなっているのだろうか?と。このような例が精神科で大問題になったわけです。

5. ボーダーラインの名前の由来

一方、当初、神経症と診断されて治療を始めた患者さんが、精神病的な症状を出してきたりすることが、その少し前から指摘され始めました。昔の精神医学では、病気は精神病圏と神経症圏のいずれかに分類されると考えられてきました。しかし、精神病圏と神経症圏の間(境界)に位置する患者さんのグループがあることが明らかになってきました。それを「ボーダーライン人格障害(境界例人格障害)」と呼ぶようになりました。その例がこの患者さんです。

その後に、この領域が大きな領域をしめることがわかってきて、それを人格障害圏とし、ボーダーライン人格障害は、そのなかの一つという捉え方になってきました。

6. ケースの心理的解釈

では、上記の患者さんに何が起こったのかを、考えてゆきましょう。まず始めに患者さんは、治療者のことを褒め称えました。彼女は(ここではこの患者さんを女性としておきますが)自分の話に熱心に耳を傾け、共感的に頷いてくれる治療者に、心地よさを感じていることは疑いがありません。この時、自分の中にある心地よいこころと、担当している治療者の心地よさとは、一体感をもっているわけです。自分自身と、治療者との間にあるはずの、自我境界はかなり不鮮明になり、自分の中にある心地よさ(good-meと言います)と相手の中にある心地よさ(good-you)とは融合しており、いわば、自分と治療者とは一体化しているように感じています。goodな私と、goodな相手とが一体化しており、そこにあるのは、all-goodな世界なのです。

この蜜月はしばらく続きますが、そのうちに相手の中に、不満な点が出現してきます。この例では、セッションに少し時間を取れないということをきっかけに患者さんは不満を持ち始めます。今までのall-goodな世界に、汚点(bad)が出現するわけです。この時に、彼女はそのbadを「まあよし」することができません。そうならずに、このbadが「すべて」になってしまいます。つまりそれまでのall-goodな世界が、手のひらを返したようにall-badな世界にひっくり返るわけです。

この世界では、不快を感じさせる治療者と、自分の中の不快な部分とが一体化しています。ここでも、自他の区別をする自我境界は働いていません。つまり心理的な自分と他者との区別がついていません。

一方、いままでのall-goodな一体感的世界は、まるでなかったことのように、忘れ去られています。

7. 心理的解釈の背景をなす発達心理学

以上のような心理的解釈がなぜ可能になるのか、ということを理解するには、その背景にある子供の発達心理学を知っておく必要があります。これには、フロイト派の対象関係論や自我心理学が役に立ちます。精神病圏のところで、自我境界というものが確立するのは、エディプス期という、3歳頃のことであると書きました。そしてそれが確立する以前の時期をプレ・エディパールな時期として、提示しました。このプレ・エディパールな時期に、心はどのように発達し、どのように変容してゆくのかを見ておかなければ、この問題は解けません。

人間が生まれて、最初に起こる心の区別というものは、何でしょうか?それは、「心地がよい」という感覚と、「心地がわるい」という感覚の区別だと考えられます。つまり、フロイトが言ったように「快」と「不快」の区別が最初にあるものです。

この原初的な「快」と「不快」の区別も、区別には違いありませんが、後の自我境界が成立することによってなされる、「自」と「他」の区別とは、全く違う区別であることに注意をしなければなりません。

それならば、生まれたあと最初に生じる「快」と「不快」の区別が、後のエディプス期における、「自」と「他」の区別の成立に向けて、どのように変容してゆくかを考えることが、プレ・エディパールな時期の発達心理学にとって、大変重要なこととなります。

ここでは、イギリスの対象関係論、アメリカの自我心理学など、フロイト以降のフロイト派の見地から、この時期を3つの時期に分けて提示しました。そしてそこで何が起こっているのかを見つめてみました。理解を助けるために、それぞれの時期の心理構造を図示し、その解説を付記してあります。

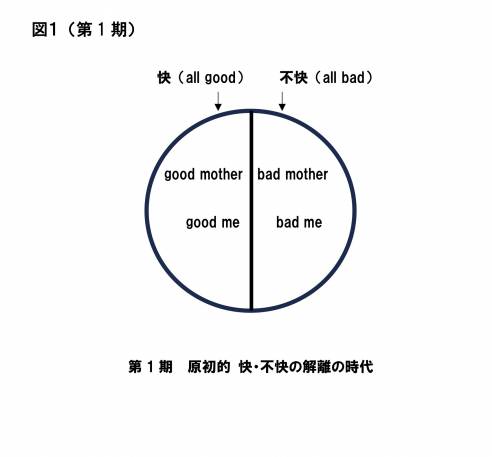

これらの図は、私が考案したものですが、それは基本的に円形に統一されています。その円形の左の半円は、「快」の世界の領域で、右の半円は、「不快」の領域を表しています。また、円の上半分の半円は、「他者」になる領域、下半分は「自分」になる領域です。という、イメージをもって見ていただくと、わかりやすいと思います。

7-1 第1期 原初的「快」・「不快」の解離(スプリット)の時代

赤ちゃんが大泣きしているとします。このとき彼は「不快」の中にいます。この時、彼は不快だけの世界にいます。ところが、次の瞬間にはもう、笑っています。この時彼は、「快」の中にいます。「快」だけの世界にいます。「今泣いた子供がもう笑う」というのは、このことです。

赤ちゃんの快と不快とが、お母さんの母乳を十分に飲めているか否かに、関連していることは、わかりやすい話です。赤ちゃんが、お母さんの乳房に吸い付いて、十分に母乳を飲めている時、それは彼にとって至福の時です。彼は「快」の世界にいて、しかもその世界では、自分と母親の乳房とは区別されていません。つまり、そこには自我境界は全くありません。そこにあるのは、自他の区別のない一体的な「快」の世界です。

そして次に、赤ちゃんのお腹が空いてきた時に、もしすぐに母乳が与えられなかったならば、彼は「不快」のドン底に落とされます。赤ちゃんは火がついたように泣くことになります。この時、彼は「不快」の世界にいるといえます。そこでも、彼自身と、その場にない、いわば「不在の乳房」とは一体化していて、一体的な「不快」の世界となっているわけです。このとき、ちょっと前には「快」の世界があったことは、全く消え去ってしまっています。

はじめ、赤ちゃんにとって、お母さんは一人の人間として、認識されているわけではありません。そこにあるのは、満足を与えてくれる、お母さんの乳房と、満足を与えてくれない、お母さんの乳房の不在、というような、部分的な母親でしかありません。

ところが、だんだんと目が見えるということが起こってきます。お母さんの眼に見える部分、部分がお母さんとしてまとまってくることが起こります。しかし、お母さんが、自分とは違う一人の人間なのだと認識するには、まだまだ程遠いところにあります。満足を与えてくれる母親(good mother)と快適な自分(good me)とはまだ一体です。だからそれはまだ、一体的な「快」(all good)の世界です。一方、満足を与えてくれない不満な母親(bad mother)と不満な自分(bad me)とは一体です。それは一体的な「不快」(all bad)の世界です。そして、満足を与える母親と不満を与える母親とは、同一の一人の母親としては捉えられておらず、解離(スプリット)しています。同時に満足な自分と不満足な自分とは、同一の自分ではありません。これも解離(スプリット)しています。

この原初的「快」/「不快」のスプリットした世界を図で表しておきましょう。

図1では、縦割れの線は最初の区別である、快・不快の解離(スプリット)を表しています。そして左半分の半円は、「快」all-goodの世界で、そこには自分と他者との境界はありません。図の右半分は、「不快」all-badの世界で、同じく自分と他者との境界はありません。ここでは左半分と右半分を同時に描いていますが、実際には片方が現れている時は、もう片方は消えてしまいます。つまり、同時に両方を認識するということはまだできない段階です。したがって、この左半分の世界と右半分の世界は、手のひらを返したように、交代して出現します。

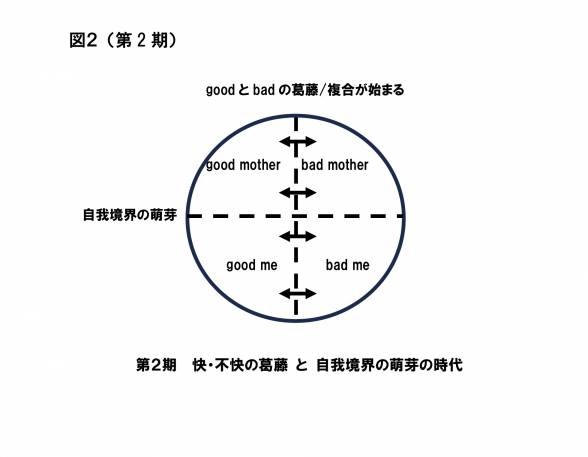

7-2 第2期「快」・「不快」の葛藤と自我境界の萌芽の時代

12ヶ月頃になると、子供は歩き始めます。母親が一人の人間であると認識されるチャンスが多くなってきます。しかし、ここで問題が起こります。いままで、満足を与えてくれていた母親(good-mother)と不満を与える母親(bad-mother)とが、同じ一人の母親であるということが、だんだんとわかり始めます。それまでの体制では、good-motherがいる時はbad-motherは見えていません。bad-motherが出現しているときは、good-motherは消失していました。ところが、その2つが同時に心理的な視野に入ってくるようになるわけです。そこには、矛盾が生じます。good motherとbad motherという矛盾した2つを、同じ一人の母親の中に見て、そこに葛藤が生じ始めます。そして、その葛藤を通じて、その二つは複合されてゆくものなのですが、当然のことながら、当初は葛藤の嵐が生じます。

一方、自分も一人の人間として認識されるということが始まります。これはすなわち、快適な自分(good-me)と不快な自分(bad-me)のどちらかしか見えていなかったものが、どちらも同時に存在し、同じ一人の自分なのだと認識することになります。ここにも、同様に矛盾が存在し、その矛盾を超えて二つを複合してゆく、という困難な過程がそこにあるわけです。ここにも当然のことながら、葛藤が生じます。これらの葛藤は、子供を大変不安定な状態にします。

さて、このように、母親が一人の人間としてまとめられ、自分も一人の人間としてまとめられるというプロセスが始まりますと、それと平行して、母親と自分とは違う人間である、という認識が必然的に生まれ始めます。つまり、ここに「自」と「他」の区別が起こり始めます。これが、自我境界の萌芽ということになります

この時代は子供にとって、goodとbadという矛盾した2者を1つに複合させてゆくという大変な時代です。それは葛藤の時代であり、大変不安定な時期となります。この時代は直線的にすんなりと進行するものではなく、葛藤しながら、行ったり来たりすることになります。

これがフロイト派の精神分析の中で指摘されている、再接近期危機という時代に当たります。この時代は、1歳半頃から始まり、2歳の終わりまで続きます。この時代のプロセスは複雑です。そこで起こっていることを図2に整理しておきました。

図2では、「快」(good)の世界と「不快」(bad)の世界を解離させていた、縦割れの線が、図1での実線から点線に変わります。これは、goodとbadという矛盾したものを複合してゆく過程が始まっていることを示しています。左右を結ぶ矢印は、goodとbadの領域を葛藤しながら複合し始めていることを、懸命に縫い合わせているイメージで表現したものです。

図2では、「快」(good)の世界と「不快」(bad)の世界を解離させていた、縦割れの線が、図1での実線から点線に変わります。これは、goodとbadという矛盾したものを複合してゆく過程が始まっていることを示しています。左右を結ぶ矢印は、goodとbadの領域を葛藤しながら複合し始めていることを、懸命に縫い合わせているイメージで表現したものです。

また図2には、図1にはなかった、自我境界を表す横割れの線が出現します。これは、「自」と「他」の区別をする線です。この線の上側が他者、下側が自分の領域ということになります。但し、ここでの自我境界はまだ萌芽にすぎず、そのため点線で示してあります。

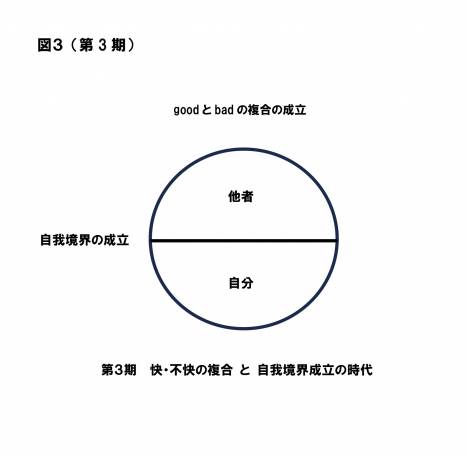

7-3 第3期:「快」・「不快」の複合と自我境界の成立の時代

疾風怒濤の時代である、再接近期を通過してきた子供は、葛藤を繰り返すことによって、goodとbadの複合ができるようになってきます。満足を与えてくれる母親good motherと不満をもたらす母親bad motherとは複合され、一個の人間として立ち現れてきます。と同時に、快適な自分good meと、不快な自分bad meとは、やはり複合されて、一個の自分として認識されるようになってきます。ここにおいて、母に代表される他者と、自分とはそれぞれ、独立した存在として区別されるようになります。このことは、「自」「他」の区別の成立を意味し、即ち、自我境界が成立したということを意味します。

この時期は、フロイトがエディプス期と呼んでいる時期と一致します。(3歳頃)他者の領域は、母だけではなく、父も一個の人間として立ち現れ、複数の他者が識別されるようになってきます。

この時代を、図であらわすと、次の図3のようになります。

図3では、図2では点線の横割れの線で示してあった、自我境界が実線となります。これは、自我境界の萌芽の時代から、成立の時代に移行したことを示します。それとともに、図2で点線の縦割れの線、つまりgoodとbadを分ける、解離(スプリット)の線は点線として残っていましたが、図3ではそれが消失しています。

8. 各病態の発達心理学上での位置

ところでフロイトは、心理的発達のどこかに問題があることと、精神疾患とを結びつけて考えました。ある疾患が、ある発達課題の問題点に起因して生じている時、その発達課題のある時期に、その疾患の固着点があると考えました。そして、その固着点のあるところでの発達課題が達成できていないことが、その疾患の構造にも再現する、と考えたのでした。そして、フロイトは神経症の固着点がエディプス期にあることを明らかにしました。エディプス期とは、上記の第3期にあたります。

また、対人恐怖症と自己臭妄想症のところで、述べましたように、ロールシャハテスト上で、対人恐怖症は、「単離」ができているが、自己臭妄想症は、「単離」ができていませんでした。この「単離」は、ロールシャッハ図版によってもたらされる、形態、色彩、運動感覚といった異なった要素を、区別することでしたから、基本的な自我境界の成立ということに相当します。したがって、人格障害圏と考えられる自己臭妄想症の固着点は、自我境界が成立する以前の第2期にあたるに違いありません。そして「単離」ができている、対人恐怖症は、基本的な自我境界が成立する第3期に固着点があるわけで、これは対人恐怖症が病態レベル的に神経症圏であることと、神経症圏の固着点が第3期にあるとするフロイトの見解とも一致します。

精神病の発症のメカニズムのところでも、述べましたが、人間の人格の形成を家の建築に例えていいますと、心の発達のより早期に問題がある場合は、家のより基礎部分に問題があるのと同じで、より重い疾患となって現れます。

精神疾患はその病態の重症度の順に、「精神病圏」「人格障害圏」「神経症圏」と並べることができます。したがって、精神病圏の固着点は、第1期にその重心があると考えられます。前に、幻聴によって発症した思春期の男子の例を挙げましたが、そこでも、自我境界の内におくべきものが、外に置かれてしまい、それが幻聴を形成していたことを見ました。このことからも、自我境界の成立というところからは、より遠いところにあると考えられます。このことからも、「精神病圏」の固着点が第1期を中心とすることが窺えます。

そして、ボーダーライン人格障害を代表とする「人格障害圏」については、それが、「精神病圏」と「神経症圏」に挟まれた、中間の病態レベルであること。そして、精神病は第1期を中心にその固着点があり、「神経症圏」は、先述したように、第3期に固着点があることから、「人格障害圏」の固着点は、その間の移行期である、第2期にあると考えられます。(同じく人格障害圏にある自己臭妄想症についても、第2期に固着点があることは、先に述べたとおりです。)

9. 発達心理学の視点を導入してボーダーラインを見る

ここまで、発達心理学を用意してきました。先に挙げたボーダーラインのケースをもう一度その視点から見直してみましょう。

始めに患者さんは治療者のことを「素晴らしい先生だ」と言います。そして、その後に、少々の不満が出現しますと、それがゴロッとひっくり返って「ヤブ医者だ」となります。これは、ここまで読んできて下されば、わかるように、最初、good-治療者とgood-自分とが一体化して、all-goodな世界が出現したわけです。それが、のちに些細な不快をきっかけに、all-badな世界にひっくり返っています。これは典型的に第1期の「快」と「不快」が解離して、交代して現れるという構造と同じです。治療者の中に、少し不満な部分を感じた時、それまでのgoodな治療書像と、それは矛盾します。そして、患者さんの中に葛藤が生じます。患者さんはその葛藤を引き受けて、goodな治療者とbadな治療者を複合する、ということはできません。むしろ、葛藤が生じてきたときに、その葛藤を回避しようとします。葛藤を感じないで済む、そのための方法は、goodな治療者とbadな治療者とを、切り離し、これをスプリット(解離)させること、これを患者さんは意識せずに行っています。これが第1期の体制が、強く働き始めることになる原因です。

ここで葛藤が生じている、そして患者さんはその葛藤を回避しようとしている、ということを考えると、患者さんは純粋に第1期の中にいるのではなく、移行期である第2期の体制の中にいて、葛藤を感じざるを得ないのだけれど、それを回避するために、第1期のスプリットした体制に舞い戻っているとも表現できるかと思います。つまり、スプリットは、防衛機制として現れます。

辻先生がボーダーライン人格障害のことを、「葛藤内包能力が低い」「葛藤を回避する傾向が強い」ということを指摘されています。こうなると、相手には良い部分と、不快な部分と、どちらもあって、それを両方包含して一人の人間なのだ、という認識ができなくなります。そして、葛藤を回避する心理的機制として、スプリット(解離)が、盛んに行われることになります。

また、患者さんは自分の中のbadな部分を見ることも苦手です。自分には、goodな部分もあれば、badな部分もあるとなると、葛藤が生じます。その葛藤を心の中に置いておくことができません。そして、自分の中のbadな部分は、相手の中のbadな部分と一体化され、しかもそれは全て相手のせいで、こうなっているのだ、という形になります。つまり、all-badな一体感を形成したうえで、それを相手側に丸ごと投影していることになります。このやり方、心理機制をメラニークラインは「投影性同一視」と呼んでいます。

先のケースでも、当初患者さんが、いかに周囲が自分に不理解であるか、をとうとうと、語るという場面があります。これもこの「投影性同一視」が盛んにおこなわれていることを示しています。

さらにこのケースでは、患者さんが治療者とソリの合わない病院職員を見抜いていて、その職員に対して「治療者があなたのことについて批判的に言っていた」というような、悪口を言いに行く、というようなことが、結構生じる、と書きました。そして、現実に、もともとソリが合わなかった両者の関係が、さらに悪化するということさえ起こるのです。

ここで、読み取れることは、ボーダーラインの患者さんは、統合失調症の患者さんと違って、現実の認識力はかなりしっかり持っていると言う点です。ここに、統合失調症とボーダーラインの病態のレベルの差がはっきりと読み取れます。

また、なぜ、患者さんはそのような行動をとるのでしょうか?それは、いままで見てきたとおり、その時点でbad-治療者とgood-自分とが一体化した、all-badな一体的ユニットができていて、しかも、それは治療者のせいでそうなっている、という認識があるからです。(これが投影性同一視です)そして、それを消去してしまいたいとなる。そのため、原因となっている治療者を攻撃しに行くわけです。

次に、患者さんがリストカットを始める、という場面があります。

私も、リストカットをする患者さんに、その理由をきいてみることがよくありますが、その答えとして「フーッとして、自分が消えるような感じで、気持ちがよくなる」という答えが多いです。当初、自殺未遂であるとして、大変心配されたこのリストカットですが、聞いてゆくと、自殺というよりは、自己消去というほうが、正確です。しかも、ある種の気持ちよさを引き起こすため、何回もくりかえすということが見られます。(これを私はリストカット依存と呼んでいます。)そして、リストカットが行われるのは、本人が葛藤の中にいて、そこから逃れたいという気持ちが強くなった時であることが、わかってきます。つまり、これは辻先生が指摘している、葛藤回避として行われているわけです。

このことを、辻先生は、次のように説明しています。

「自分というものは、必ずその中に葛藤が生じてくるものなのだと。自分がある限り、そこにbad-自分というものが、必然的に出現してきます。そしてその時に、必ず葛藤が生じるわけです。しかし、ボーダーラインの患者さんは、その葛藤を引き受けることが、極めて苦手です。そして、それに耐えられなくなって、ここにある自分というものを消去してしまいたいと思うのです。そのときに、自己消去としてのリストカットが起こるのだ」と。

そして、葛藤回避の方法として、最も頻繁に使われるのが、「スプリット」です。こころの発達の図式で、第1期のgoodとbadとが完全にスプリットしている世界を思い出してください。この世界では、goodとbadとは完全に解離(スプリット)していますから、葛藤は生じません。したがって、スプリットとは、この葛藤のない第1期への逃避であるとも、考えられます。

10. 日常生活のなかに見えるボーダライン的人格特性

このスプリットをもう少し身近な、日常的なことの中で、理解してみましょう。 ある日、AさんとBさんがある仕事のことを巡って、喧嘩になったとします。Aさんは、そのことを大変気にしていて、家に帰ってからも、ずっとそのことを考えています。翌日もBさんと会わなければならない、どういう態度で接したらよいものか・・・と、葛藤します。Aさんは翌日職場にこわごわ出勤してみると、Bさんがやってきて、おはようと気持ちよく挨拶してくれます。しかも、昨日のケンカのことは全く忘れているかの如くで、全く別の話をして、行ってしまいます。この間、Aさんは、拍子抜けという状態で唖然としています。

このエピソードで、Bさんのことを根に持たず明るくて、気持ちの良い人、と評価する人もいるかもしれませんが、Bさんがここでしたことが、「スプリット」ということになります。一方のAさんは、葛藤して、悩んでいましたが、Bさんは悩むということを、回避しています。つまり、Bさんは、葛藤を持つということより、葛藤を回避する方向をとっています。昨日の喧嘩がまるでなかったことにする、という道をとっています。

普通は、昨日の喧嘩によっておこる、嫌な気持ちは引きずるものです。次の日も、それは残っていて、気まずい空気が漂うことの方が普通です。ところが、Bさんのなかでは、昨日の喧嘩と、今日とは関係がないのです。それがスパッと、解離されてしまっています。これがスプリットです。このため、Bさんはむしろ、ボーダーライン的な側面を強く持っている人であると、考えられます。

また、恋愛などでも、発達心理学でみてきた第1期の、スプリット体制が強く働いているに違いないと、思う場面が見られます。

相手のことを好きになって、大好きになって、その時は相手と自分とが一体であるような気持ちが起こります。これがないと恋愛は成立しません。ここでは、第1期のスプリット体制が確実に活動しています。つまり、all-goodな世界が現出します。そこでは、恋愛の相手と自分とは一体です。ところが、そのうちに相手のなかに嫌な面が見えてきます。その途端に喧嘩が起こりはじめ、次には大嫌いになってしまう、というのも、よくある話です。ここでは、all-badな世界が現出してきたわけです。

これはall-goodな世界として始まった恋愛が、一転all-badな世界にひっくりかえってしまっているわけで、第1期のスプリット体制が、意識の地下で活発に活動をしていることが窺えます。

11. 子育てとボーダーライン人格障害

フロイト派の女性の精神科医で、マーガレット・マーラーという人がいました。この人は、3歳までの子供の心理を研究した有名な人です。その研究の方法は、プレイルームを用意しておいて、そこにお母さんと子供とが一緒に来てもらい、そのなかで自由に遊んでもらいます。そして、その様子を映像記録に残しておいて、分析するという方法でした。

この研究は、「再接近期危機」の年齢にあたる子供と、母親の関係がどうなっているのかを、実際の母と子供が遊んでいる様子を記録して、分析しようというものでした。つまり、子供は我々が見てきた発達心理学では、第2期にあたる、goodとbad の複合、それゆえの葛藤、疾風怒涛の時代にいる、ということになります。当時はビデオもない時代ですから、フィルムに撮っていたようです。この記録映像のなかで、重要な場面があり、それを辻先生と一緒に見たことがありました。

その場面というのは、お母さんと子供がプレイルームに入ってきます。子供は2歳、その時の子供は、とても機嫌が悪い状態です。部屋の中に一つの木馬が置いてあります。子供は、お母さんに木馬にのせて、と言います。お母さんはその通りにしてあげます。しかし、子供は機嫌が悪く、今度は、木馬からおろして、とお母さんに言います。また、お母さんはその通りにしてあげます。しかし、子供の機嫌は直りません。ワーワーと泣きじゃくり、お母さんを叩いたりします。木馬に上がる、降りる、は何回か繰り返されるのですが、それでも子供の機嫌は直りません。お母さんも途方に暮れています。そこで、母親はどうしたのか?そこが大変重要なのです。そのお母さんは、困りながらも、そのむずかる子供に付き合いつづけたのです。

ここで、起こっていることを、心理学的に分析してみましょう。まず、子供は大変不機嫌であること、そのことから子供が始めから、葛藤状態にあったことがわかります。そして、その葛藤からなんとか逃れたいと思い、木馬に乗せてくれと言います。しかし、木馬に乗せてもらっても、葛藤は収まりません。それで、今度は降ろしてくれ、となる。降ろしてもらっても、葛藤はやはり収まりません。なんとかそこから脱却したいともがいている子供に、母親は付き合わされます。上げてくれというから、上げたのに、機嫌は直らず、また降ろしてくれと言う。「一体どうしたらよいの?」と、今度は母親の心に、葛藤が生じ始めます。しかし、その時、このお母さんは困りながらも、子供にずっと付き合っていました。

このことは、このお母さんが「自分の心の中に生じてきた葛藤」をあまり嫌がらずに置いておけるという人であることを示しています。そのため、この母親は、困りながらも、その状況に付き合うことができたのです。

この場で、一番葛藤しているのは、子供なのですが、それが原因で今度は母親の心にも葛藤が生じます。しかし、母親はその葛藤を引き受けておいても、大丈夫と思うことができて、その中に留まります。その時、その母親の様子をみている子供は、「葛藤を引き受けていても、大丈夫なんだ」という、重要な情報を母親から受け取ることになります。

これは、このような言語的なやりとりでなされるものでは、もちろんありません。「子供は親の背中を見て育つ」ということが言われるように、この場合も母親のとった行動が、無意識的にも「葛藤していても大丈夫だよ」というメッセージを伝えていることになるのです。したがって、母親が持っている葛藤を内包する能力は、子供に非言語的に伝わり、このようなことの積み重ねが、その子供の「葛藤内包能力」を育てることになるのです。

子供は、発達の第2期にいます。つまり、goodとbad を葛藤しながら、複合してゆかなければならない、そういう課題を背負った時代です。そして、上記のような母親の働きかけが、その時代の課題を達成してゆく方向に、あと押ししてくれるわけです。そして、その課題の達成とは、自我境界の成立です。もう一つ、忘れてはならないことは、ここで「葛藤内包能力」が育つ、ということなのです。

もし、映像に登場した母親自身が、葛藤内包能力をあまり持っていない人であったとしたら、どうなっていたでしょうか?母親が困ってしまって、母親の心にも葛藤が生じてきた場面で、例えば、子供に「お母さんにどうしろと言うのよ」と、怒って叩いてしまったり、あるいは、無視してその場から立ち去る、ということでもしたとしましょう。そうなると、これは、さっき言ったこととは違うことが起こります。つまり、子供は、母親が「母親の中に生じた葛藤」を持っておけないことを、目の当たりにします。その結果、自分の中に起こっている葛藤についても、それを持っておいてはいけないもの、と感じるでしょう。そうすると、子供の葛藤内包能力は育たないことになります。これでは、子供が第2期の課題をこなして、順調に第3期に移行してゆき、自我境界の健康な成立を達成できなくなる可能性を孕んでいます。

以上のように、葛藤内包能力を十分に持った母親からは、その能力は、養育過程の中で、つまり後天的に子供に受け継がれるということになります。逆に、葛藤内包能力を十分に持っていない母親の場合は、その子供が葛藤を引き受けることが難しくなり、十分な葛藤内包能力を育てられない、という可能性が起こってきます。

ボーダーライン人格が、子育ての中でどのように成立してゆくのかを考える上で、このマーガレット・マーラーの映像は重要なヒントを与えてくれます。

12. 電子デバイスとボーダーライン人格障害

ボーダーライン人格障害について、それが成立してゆく過程で、葛藤内包能力ということが、重要なことになることをみてきました。

ボーダーライン人格障害という概念は、19世紀にはなかったものです。フロイトの活躍した時代にはなかったのです。そして、そういう病態が顕著に出てきて、それまでは、精神病圏と神経症圏しかなかったところに、その間に割って入る形で、人格障害圏というものが強く認識されはじめたました。それが著名になったのは、1980年代になってからのことと思われます。それが、特にアメリカと日本で起こってきたことは、注目されます。

辻先生は、このボーダーライン人格障害の出現と、電子デバイスの出現とが関係しているということを、指摘しておられました。このことは、つまるところ、電子デバイスの出現によって、人間の葛藤対応能力が育たなくなってしまっている、という考え方です。

例えば、手紙を書くという行為を例にとって、このことを考えてみましょう。

昔は、便箋に手紙を自筆で書きました。書き間違えたら、始めから描き直したりして、それだけでも大変労力を要しました。書き上がったら、それを封筒に入れて、切手をはり、そして郵便ポストまで出しに行かないといけません。投函しても、すぐに相手に届かず、何日か待たなければなりません。返事を待つとしたら、さらに待たなければなりません。この間、もしそれが、ラブレターだったりすると、返事はどうなるだろうか?と、ずっと葛藤しておかなければなりません。つまり、手紙を書くという一事においても、葛藤しなければならない場面が多く散りばめられています。そして、それを通過してゆくことが、葛藤対応能力を養うことにつながっていたわけです。

ところが、現在ではどうでしょうか?Eメールでやり取りをすることを、便箋に書く手紙の場合と比較してみると、よくわかります。あっという間に相手に届きますし、複数の相手に同じメールを送ることも瞬時にできます。反応がどうなるのかも、だいたいすぐにわかります。となってくると、このなかでは、待つとか葛藤する、というようなことの量は、手紙の場合に比べて、極めて少なくなっていることがわかります。ラインの場合など、なおさらです。このような電子デバイスが世の中を覆うことは、世の中を大変便利にしてくれたのですが、その一方で、人間の葛藤対応能力は確実に下がってきています。

この社会的状況がボーダーライン人格障害を産んだということを、辻先生が指摘しています。そして、電子デバイスの影響がこれほどまでに、人間の心に入り込んできていることを、ほとんどの専門家は気が付いていません。

19世紀のフロイトの時代、心の防衛機制の主役は、「抑圧」でした。しかし、20世紀後半から現代の心の防衛機制は、「スプリット」が主役です。これは、電子デバイスが、ボーダーラインという一つの病気を産んだ、というだけではないことを示しています。健常とされている人々の心も、ボーダーライン的に偏位してきているのです。先述した日常生活の中で見られる「スプリット」の例として、登場したBさんは健常な人ですが、ボーダーライン的な性質を強く持っています。

当然のことながら、精神疾患も全体的にこの偏位を受けてきます。ちょうど1980年代頃から言われ始めた、精神病の軽症化と、神経症の重症化ということもその現れです。これは、精神病圏、神経症圏、共にその間にある人格障害圏(ボーダーライン圏)の方向に偏位してきているわけです。例えば摂食障害という疾患を例に取りますと、以前は拒食症がほとんどでした。拒食症は神経症圏の性質を強くもっています。ところが現在は、過食症がほとんどです。過食症は、ボーダーラインの性格を強く持っています。つまり摂食障害という疾患がボーダーラインの方向に偏位しているわけです。

時代の心のあり方が、ボーダーライン的に偏位してきていると言ってよいと思います

今やパソコンの時代から、スマホの時代へと移り、その便利さと、それが故に起こる、人間の葛藤内包能力の低下がどんどん加速してきています。そして、次に来るのはAIの時代です。人間の人格はAIからどんな影響を受けるのでしょうか?それを、真剣に考えていく必要があると思っています。

13. 自己愛人格障害´

自己愛人格障害は、ボダーライン人格障害と、関連の強い人格障害です。心理構造的には、かなりの部分が両者は共通しています。

ボーダーラインの心理解析の中でわかるように、ボーダーラインにも、大変ナルシスティックなところがあることは、明らかです。ボーダーライン人格障害でも、快適な相手と自分が一体化して、all-goodな世界が生じます。ナルシスティック・パーソナリティーでは、人から称賛されるというall-goodなユニットが、自分であり、それを何度も確認するということが繰り返されます。その自己愛的な在り方が、特に前面に出てくることが、その特徴ということになります。

辻先生が、自己愛人格障害のことについて、「必ず他者を受け皿として必要とする」「そして、それなしでは自己完結しない」という特徴を挙げておられました。そのことは、all-goodな世界は、他者からの賞賛という形で、成り立ち、その意味で他者を必要とします。ボーダーラインのところでも、見てきましたように、all-goodな世界というのは、半分の幻想的な世界であり、それが自己完結するということは不可能です。

白雪姫の話に出てくる、継母が幾度も鏡に向かって、「鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのはだあれ?」と言う場面は有名ですが、その在り方が、自己愛パーソナリティーということになります。「それは、あなた様ですよ」と言ってくれる鏡と、本人とは一体となって、all-goodな幻想世界が現れます。辻先生が「自己愛人格の人は、常に受け皿を必要とする」というところの、その受け皿とは、ここでは鏡です。現実にはこれは自分を称賛してくれる相手(他者)ということになります。さらに大事なことは、鏡は自分を写すための道具にすぎない、という点です。つまり、称賛してくれる相手は、本人にとって自分を称賛するための機能、道具でしかないということです。相手は、決して一個の人間として尊重されているわけではないのです。そこが重要です。

この相手を機能としてしか、見ていないという在り方は、かなり昔、女の子が付き合っている男の子のことを、「アッシーくん」とか「メッシーくん」とか呼んでいたことが、ありましたが、これが、わかりやすい典型例です。「アッシーくん」は車で送ってくれる、というファンクションでしか見られていませんし、「メッシーくん」はご飯を奢ってくれる、というファンクションでしか見られていません。このようにファンクションとして、断片的にしか認識されていない対象(相手)のことを、精神分析では、「部分対象」と呼んでいます。このエピソードは、日常のなかにある、自己愛的な人格を示しており、相手は、自分のためにある機能となっており、断片化されます。

ところで、この自己愛というものは、人間にとって大切なものではないか、という考え方もあります。それもその通りです。私は、自己愛には「不健全な自己愛」と「健全な自己愛」とがあると考えています。「不健全な自己愛」とは、以上に述べてきたような、幻想的なall-goodな自分観です。これは発達心理学のところで述べた、第1期のスプリットした世界で、そこには自我境界が成立しておらず、称賛してくれるgood-相手と、good-自分とは一体化している状態です。そして、自分のgoodな面とbadな面は、解離していて、bad-自分は存在しないかのように見なされます。

一方、これに対して、「健全な自己愛」とは何か?ということです。それは、自分の中には、良い面もあるし、悪い面もある。その両方を共に自分であると認めることができた時、そこにいるのは、普通の一人の人間です。その自分を「まあ良し」とできること、それが「健全な自己愛」ということだと考えます。

つまり、ここでは、自分の中に、good-meとbad-meがあり、それは葛藤しながらも複合されているわけです。そしてそれが故に、相手(他者)との間には自我境界が成立します。相手の中にもgoodな面とbadな面とがあり、それを包含して一個の別の人間としての相手がいるのだと。これは、相手を自分とは違う一個の人間として尊重することになります。この時、自分自身も完結していることになりますし、相手も完結した存在として立ち現れることになります。

Ⅲ うつ病圏について

1.うつ病とは何か

次に、うつ病の話に移ります。うつ病とは何なのか、という本質的な問題から入って行こうと思います。

2. うつ病とは喪失反応である

うつ病とは何なのかを考える上で、健常な人に起こる悲哀と「うつ病」との比較が、大きな手がかりを与えてくれます。

人間は大切なものを失った時に落ち込みます。大事な人、大事な物を失った時に、人間は悲しみ、そして落ち込みます。これが喪失反応です。そしてそのことが、基本的にうつ病にも当てはまると考えます。

しかし、従来の精神医学は、特に失ったものがはっきりしている場合を「外因性うつ病」あるいは、「反応性うつ病」として、これは喪失反応であるとします。しかし、失ったものが見当たらない場合、その原因は患者さん自身の中にあるとして、これを「内因性うつ病」と呼び、「外因性うつ病」とは区別するべきものである、としてきました。

しかし、私は「内因性うつ病」も含めて、うつ病は喪失反応であると考えてよいと思っています。その理由を説明しましょう。

辻先生は、常々、人間が喪失するものは、目に見えるものとは限らない、と指摘していました。つまり、大切な人とか物を失ったときは、失ったものは具体的でわかりやすいのですが、人間にとって、喪失とは、そのように目に見える、「具体的な喪失」とは限りません。目に見えない「抽象的な喪失」ということを考えなければならないということです。

例えば、人生の節目などで、いままでの生き方、やり方では、そろそろ、うまくいかなくなってきている局面があります。その時その人には、いままでの「やり方」の有効性を失う、ということが起こります。これは、具体的に目に見える喪失ではないのですが、「抽象的な喪失」が起こっているといえます。そしてそれは、抑うつ状態を招きます。これを、従来の精神医学では、失ったものが見当たらないとして、それは内因性うつ病と診断してきたわけです。

しかし、喪失したものは必ずしも目に見えるものとは限らないわけです。「抽象的な喪失」ということを視野に入れて考えますと、実はこれも喪失反応であったということが明らかになります。

3. 自己喪失としてのうつ病

ここまで、うつ病とは喪失反応である、ということを明らかにしてきました。しかし、逆に喪失を体験した人が、すべてうつ病になるのか?と考えますと、そうではありません。それでは、どのような場合に、喪失がうつ病を招くのか、ということが問題となります。それを明らかにするには、さらに掘り下げて考える必要があります。

辻先生は、ある研究会で「うつ病とは何か」ということに関して、「うつ病とは自己喪失である」と指摘されました。それがどういう意味なのか、その内容を解き明かしていきましょう。

うつ病が喪失によって起こる反応であることは、間違いありません。しかし、どのような喪失がうつ病を引き起こすのでしょうか?

それは、喪失したものに、本人が大変依存していて、それと本人が一体化している場合に起こります。つまり、喪失したものと本人は一体化しているために、それが失われることが、イコール自分自身を失ってしまう、ということになるわけです。

このことを、辻先生が「うつ病とは自己喪失である」と指摘したわけです。

S.フロイトも、うつ病(メランコリー)のこのようなあり方を「失った対象と自我の同一視」があり、そのため、「患者には著しい自我感情の低下」が起こると言っています。(『悲哀とメランコリー』) ここでS.フロイトの言う「自我感情の低下」と辻先生の言う「自己喪失」とは、同じことを指摘していると考えられます。

このように見て来ますと、うつ病者の病前性格ということも、視野に入ってきます。フロイト派の視点から見ますと、喪失した対象と自分が一体化しているということは、自我境界がはっきりと成立していないことを示しています。従って、人格障害圏のところで、提示した発達心理学で、自我境界がまだしっかりとは確立していない、第2期のあたりに固着点があると考えられます。

以上、「うつ病とは何か」について次のようにまとめることができます。

- 「うつ病は喪失反応である」

- 「うつ病は自己喪失である」(喪失した対象に自分自身が一体化しているために、その対象喪失は、自分自身の喪失となる。)

次に、以上のような考え方が、実際のうつ病を理解するに際して、どのように役に立つのかを見てゆきたいと思います。

4. 「引越しうつ」を考える

「引越しうつ病」というものがあります。引越しをきっかけにして、うつ病になってしまった、ということがよく起こります。そのケースの例を一つ考えてみましょう。

ある患者さんは、いままで住んでいた、少し手狭になった家から、新しい大きな家へと引っ越すことになりました。本人もそれを望んでいたものです。他の人から見てもそれは、「よかった」と祝福される事態でした。しかし、どうしたことか、彼はその引越しの後、落ち込んでしまい、うつ病と診断される事態となってしまいました。

一体、ここには何が起こっているのでしょうか? 引越しによって得た物はあるものの、失ったものはないのではないか? とも思われます。しかし、これも喪失反応が隠れています。彼は大事なものを失っているのです。それでは、彼は何を喪失したのでしょうか?

人間は、住み慣れた家のなかで、ここに居れば、落ち着くという場所を持っています。ところが、引っ越してきたばかりの家では、ここに居れば落ち着ける、という場所はまだありません。「引越しうつ」の患者さんはその「落ち着ける場所」を喪失したのです。

ここで一つ問題が持ち上がります。引越しした人は、全てうつ病になるのか?という問いが現れます。これについては、多少は不安になることはあれ、うつ病というほどにはならない人が多いのも事実です。では引越しによって、うつ病になってしまう人は、そうならない人と、どう違うのでしょうか? そうなる人はどういう特徴をもっているのでしょうか?

これについては、うつになる患者さんは、自分が身を置く空間に特に依存性が高く、その依存していた空間と自分が一体化しているという特徴があります。つまり、ここに居れば落ち着くという、空間を失うということは、その空間と一体化していた自分自身をも失っているということになるのです。

これが、辻先生が「うつ病は自己喪失である」と言ったことの本質なのです。うつ病とは、自分にとって大事なものの喪失反応です。そしてその失ったものと、自分とがあまりに一体化している場合、自分自身まで失ってしまってしまう、というのがうつ病だということになります。

5. 「昇進うつ」を考える

もう一つ、例を挙げましょう。「昇進うつ病」というのが、あります。これは、会社のなかで、懸命に働いてきて、その結果、念願叶って昇進した。ところが、その前後から抑うつ症状が始まり、結局うつ病と診断される事態となってしまった。という例です。

ここでは、何が起こっているのでしょうか?これも、本人が望んだ昇進であったのに、うつになってしまっています。これも実は、喪失反応なのです。

では患者さんが失ったものは、何なのでしょうか?それは、いままで、ヒラ社員として、上司の指示に従って、その期待をできるだけ実現することを、一生懸命やってきた、そして、それは成功し認められることになった。彼は、自分が身を粉にして、上司の言うことをできるだけ実現する、という「やり方」をして、それが有効だった。ところが昇進して、今度は自分が上司になったら、勝手が違ってくるわけです。自分が実働するのではなく、部下を持ち、その部下に指示を出して仕事をさせる。そして、その結果はすべて自分の責任となってくる、という、いままでとは違うやり方と、能力を問われることになるわけです。彼にとって、今までのやり方は、とても有効であったが、それが通用しなくなる。それを喪失したわけです。

ここでも、彼にとって、上からの命令に従うということは、大きな依存枠でした。彼はそれに人一倍依存していたわけで、だからこと、一生懸命その依存枠の期待に沿おうと頑張ってこられたわけです。したがって、「命令を与えられそれに忠実に従う」ということが、彼の支えになってきたわけで、今度の

昇進でその依存枠が失われたわけです。彼はその役割に過度の依存し、それと一体化していました。だから、その喪失は、自分自身の喪失という形で感じられることになったわけです。それが彼の昇進うつ病です。

6. 何を失ったのかを知るための着眼点

臨床の中では、本人が何を失ったが故に、自己喪失という事態に陥ったのかを知る必要があります。上記の引越うつの場合は、「そこに居れば安心できる空間」でした。また、上記の昇進うつの場合は「上司の命令に忠実に働いておればよい」というあり方でした。このように患者さんが何を失ったのかを気付けるようになるには、治療者の心理学的な着眼点が必要となってきます。

実際の臨床場面では、うつ病の患者さんを前にして、一体この人は何を失ったのだろうか?と考えなければならないわけです。それは、時に通常の理解枠では、わからないことが多いのです。それを見つけるための知識や理解枠を、治療者は備えていなければなりません。その手がかりとなる、重要な着眼点を辻先生が提示してくれています。

7. 「順調希求」という着眼点

そのなかの一つに、順調希求ということがあります。読んで字の如くですが、これは、物事が順調に行っているということに、過度に依存している姿を言います。勉強が順調にすすんでいる、とか、仕事が順調にすすんでいるとか、そのような自分が関わっていることが、順調にいっていることを、支えにしている。ところが、物事は時に順調にいかなくなることがあります。そんな時、うつに陥ったりします。これは、いままで見てきたことと同じく、順調に行っているということと、自分とが一体化しています。つまり、順調にいっているのが、自分なのです。ところがそれが失われた時、それ故に自分自身も失われたように感じているわけです。

先に述べた例の「昇進うつ」の場合でも、ヒラ社員だったころの「順調性」が、昇進してからは失われていました。

8. 「状況依存性」という着眼点

人間はさまざまな状況のなかで、生きているものです。そこには社会的状況(仕事はうまくいっているか)、身体的状況(体の健康は保てているか)、気分的な状況(気分よくやれているか)など、いろいろな状況性というものがありますが、それらに、過度に依存していますと、それらが悪化したときに、大きな喪失反応が生まれます。そして、状況に自分が依存し一体化していれば、しているほど、その抑うつ症状は重篤になります。このような、心理的な特徴をもっている人を、「状況依存性の高い人」、と呼びます。

先ほど述べた、「引越しうつ」では、自分を安心して身を置くことができる空間というのも、本人を取り巻く状況です。

今日は天気がよいというのも一つの状況ですし、今日は調子が良い、というのも状況です。そのような状況に、過度に依存している場合、その状況が悪化したり、失われたりした時、それは喪失反応を起こすことになります。

9. 「ライフサイクル」という着眼点

抽象的な喪失の中で、もう一つ、重要な着眼点となることが、ライフサイクル論です。つまり、患者さんがライフサイクルのどの位置にいて、そこでの課題について、どうなっているのだろうか?という、着眼点です。人生はずっと同じように続く訳ではありません。そこには竹に節目があるのと同じように、節目があります。その節目では、人間は生き方を変更する必要に迫られます。そして、それまで慣れ親しんできた、生き方とは、お別れをしなくてはいけません。そのことが喪失反応を引き起こしている可能性があります。

ライフサイクルの節目に躓いて、その結果うつ状態となっている患者さんは、目の前に具体的な喪失はありません。ライフサイクルの節目での喪失は、その人の背後から迫ってくる性質をもっています。従って、患者さん自身が何を失ったのか、気が付いていないことがほとんどです。治療者は、その背景にあるライフサイクルの節目において、そこを乗り越えて行くという課題に躓いているのではないか?と目を向けてみる必要があります。そして、そのことが有効である場合が多々あります。ライフサイクル論自体については、後述するつもりです。

10. 「単極型のうつ病」と「循環型のうつ病」を考える

ところで、うつ病には喪失をきっかけに、ずっと落ち込みが続く単極型のうつ病と、気分の上がり下がりが、波のようにあって、それが下がっている時にうつ状態になっている、いわゆる循環型のうつ病があります。この周期的に上がり下がりを繰り返すうつ病は、時に気分が上がっている局面で、躁状態に転化することがあります。この躁状態を伴うタイプが、躁鬱病ということになります。最近はこれを双極性障害と呼ぶようになってきています。

さて、この循環型のうつ病も、今まで見てきた、喪失反応と見ることができるのか? という疑問が起こります。

このタイプの患者さんは、「調子の良さ」ということを大変頼りにしていることがわかります。そして、調子が上がっている時は良いのですが、調子は必ず下がりますので、調子が悪くなります。この時に、落ち込んでうつ病と診断されるわけです。

このタイプの患者さんは、自分の調子と一体化している傾向があります。平たく言いますと、調子の波に乗るタイプといえます。

ところが調子が下がってきた時、彼は調子の良い自分を喪失します。従って、これも喪失反応としてのうつ病と考えることができます。そして、調子が悪くなってきた時、その調子の悪い自分は、自分ではない、という捉え方をします。この在り方は、先に提示しました発達心理学でいいますと、調子の良い自分は、good-調子とgood-meで一体化しており、それはall-goodな世界を形成します。一方、調子の悪い自分は、bad-調子とbad-meが一体化していて、all-badな世界となってしまいます。これは、人格障害圏のところで述べた発達の第1期の構造を強く残しています。そして、goodな世界とbadな世界とは時間的にスプリットしていると言えます。それが時間的にスプリットして交互に出現するために、これを循環型と呼ぶことになります。

調子が悪い時には、患者さんは何もしたくない、ということになります。これは、調子の悪い自分を自分としては認めたくないという気持ちが強く働いています。「この自分は自分ではない」ということになります。従って、「自分ではないのだから何もできない」になるわけです。「ここにいるのは自分ではない」からです。もし、逆にここにいる、「調子の悪い自分でも何かができる」となると、その調子の悪い自分を自分と認めてしまうことになります。従って、「何もできない」というのは、「この調子の悪い自分は自分ではない」としているわけです。もちろん、この心理過程は無意識のうちで行われています。

そして、このスプリットが強い時には、調子の良い自分のほうも、より極端にall-goodな世界となってしまいます。ハイテンションとなり、やりたいことがどんどん出て来て、それを調子に乗る形で実行するという形になってきますと、これが「躁状態」ということになります。

しかし、循環型のうつ病には、躁状態を伴う人と伴わない人がいます。では、躁状態を伴う人と、伴わない人とでは、どんな差があるのでしょうか?それを分ける要因は何なのでしょうか?辻先生は、それを次の様に説明しています。

循環型のうつ病の人が、うつ状態の時には、多くの場合、仕事を休んで家に閉じこもるという形になります。従って、その時は、孤立していて、他人のアドバイスなどを受けることができません。それで、どんどん落ち込んでしまいます。しかし、調子が回復してきますと、復職ということにもなります。復職してから、今度は、逆にハイテンションになっていったということが起こったとします。その時は、復職して会社に出ているわけですから、そこには人との関わりがあり、周りの人が、「ブレーキをかけなさいよ」とサインを出してくれることも多いはずです。そのサインをキャッチして、自分でブレーキを掛けることができる人は、躁状態には陥りません。しかし、その周囲からのサインもキャッチできず、突っ走ってしまいますと、これが躁状態ということになります。この場合、周囲のサインをキャッチできないということは、それだけ、現実認識力に問題があるということで、それができる人より病態レベルが悪いということになります。このため、循環型うつ病の中でも、躁状態に陥らない人よりも、陥る人のほうが、人格的に未熟なところをより多く残していると言えます。

11. うつ病の治療

うつ病の治療を考える上で、健常者が喪失反応から、どう立ち直ってゆくのか、ということが、そのヒントになります。

例えば、健常な人が、とても大事な家族を失ったという場面を想定しましょう。失った人が、その人にとって大事であればあるほど、その人との間には、一体感が存在します。従って、その人を失うということは、やはり自己喪失を引き起こすのです。

そして、悲哀と抑うつがその人を支配することは、想像に難くありません。しかし、この場合は、失った物が何なのかは明白です。大事な人を失ったのですから。その人は、悲しみにくれるでしょう。そして、十分に悲しんだ時に、喪失を受け入れることができるようになっていきます。そして、その人と一体であった自分自身をもう一度そこから独立させることが、出来始めます。

これは、本当の意味でお別れをする、ということを意味します。そして、自分はそこからは独立してゆく一方、失われた人のことを心にしっかりと留めることになります。彼は、しっかりとこの別離に向き合うことが、できるようになります。別離と独立とは、表裏をなしています。ただし、このプロセスには、時間がかかります。その必要な期間のことを、我々は「喪中」と呼んでいます。そして、その中で行われる、上記のプロセスが、「喪の仕事」mourning workということになります。

ところが、うつ病者においては、このプロセスは、どうなるのでしょうか?実は、この喪の仕事が進行しないのです。その原因について考えていきましょう。

第一に、何を失ったのかが、本人にとっても、わかっていないということがあります。例えば先にあげました、引越しうつ病の場合、本人は「安心できる空間を失ったために、落ち込んでいる」とは認識していません。本人にとっても、何が失われたのかが、わからないのです。特に失われたものが、抽象的なものである場合、喪失自体も、目に見えない形で起こります。従って、失ったものが何なのかも分からないし、失ったということ自体にも気がつかないということが起こります。

第二に、失われたものと、本人が未分化な形で一体化しているため、失ったものから、自分を独立させて、それに別れを告げるというプロセスが進まないということです。特に失ったものが抽象的なものであれば、それをすでに喪失していることにも、気がつかず、それにしがみ付こうとするでしょう。

このような状況では、失ったものが何かを認識し、そのことを悲しみ、そして、それから自分自身を独立させて、お別れをするという、mourning workは機能しません。

従って、うつ病の治療とは、このプロセスを進行させるように働きかけることに他なりません。うつ病者には「喪の仕事」がはたらかず、「うつの仕事」に陥ってしまうと、フロイト派の小此木啓吾先生が指摘されています。その表現を借りますと、うつ病の治療とは、「うつの仕事」を「喪の仕事」に転換させてゆくこと、言ってもいいでしょう。

このため、実際のうつ病の治療には、次のような点が重要になってきます。

- まずは、患者さんを十分に休ませることが重要になります。心のエネルギーを回復させることが必要となります。

- 心の余裕ができたころに、一体、患者さんが何を失ったのかを、洞察できるように援助すること。

- 患者さんに、失ったものから独立して、一人でまた立って歩いてゆけるということを、見出せるように援助すること。

私は、うつ病の治療を考える上で、いつも思い出す逸話があります。漫画家の水木しげる氏の「のんばあちゃんとオレ」という自分の祖母のことを書いた、自伝的作品がありますが、その中で小学生の水木少年が、密かに恋心を抱いていた従兄弟の少女がいたのです。

ところが、その少女は病気で亡くなってしまうのです。その時、水木少年は、立ち上がれないほどの抑うつ状態となります。そして、のんばあちゃんに、「オレは、今すごく体が重くって、立ち上がることができない」と訴える場面があります。それに対するのんばあちゃんの答えが素晴らしいのです。「それはな、お前の背中にあの子の魂が乗っかっているからなんだよ。でもな、時間が経てば、お前はそれを背負ったまま、また立ち上がって歩けるようになるんだよ」と諭したのでした。

のんばあちゃんは、「失ったものを忘れて、立ち上がれ」とは言っていないのです。「失ったものを背負ったまま立ち上がれる」と言っているのです。これは、「失ったものをちゃんと認識し、その喪失を十分に悲しむこと、そうすれば、彼女のことをしっかりと心に留めておきながら、自分は独立してゆけるのだ」ということを意味しています。これは、「喪の仕事」(mourning work)そのものです。そして、水木少年が再び立ち上がって歩いてゆくこと、それが「喪が明ける」ということを意味しています。

ここで、のんばあちゃんが、水木少年に働きかけたこと、それが、うつ病の治療の本質であると、考えます。

12. 循環型のうつ病の治療

循環型のうつ病についても、それが喪失反応であることは、すでに述べたとおりです。ここで喪失されるものは、調子の良い自分です。そして、調子という状況性と、自分というものが一体化しているのです。調子が良い時は、これはall-goodな世界です。しかし、調子は上がれば、必ず下がります。その時、悪い調子と自分とはやはり一体であって、ここにall-badな世界が出現します。そして、そのbad-自分を認めることができず、これは自分ではない、となり、これは自分ではないから、何もできない、となっているわけです。これが循環型のうつ病でした。

このgoodとbadの両者は、時間的にスプリットしていて、交互に出現するといってもよいでしょう。これは、発達心理学で、最初の第1期のところで、「快」と「不快」のスプリットした世界が交代して出現するという構造を色濃く残しています。(図1参照のこと)

患者さんは調子と自分が一体化しています。つまり、良い調子と良い自分が一体化し、一方、悪い調子と悪い自分が一体化しているわけです。言い換えると、患者さんは、上がったり下がったりする調子に、そのまま乗ってしまっていて、その時の調子次第ということになってしまっています。そこで、この循環型のうつ病の治療というのは、患者さんが、調子に対して独立性を持てるように、アドバイスすることになります。

辻先生は、次のようなアドバイスをする精神療法をされていました。

調子が上がって来ている患者さんに対しては、そういう時には、これもやりたい、あれもやりたいと、「思いつき」が次々に生まれてくる、ということを指摘します。このことを指摘しますと、大抵の患者さんはその通りだと、言います。そして、そんなときには、思いつきのまま、すぐに行動してはいけない、その前に本当にそれをすることが、必要なのかどうかを考えて、不必要なことはしないでおく、ということが大事だと、伝えます。つまり、一度立ち止まって、それが必要かどうか、吟味してから行動するようにしよう、というアドバイスです。

そして、上がった調子は必ず下がるものだ、ということを指摘しますと、これも大抵の患者さんは、その通りだと認めます。そして調子が悪くなった時、あなたは、何にもしたくなくなるだろう、と。しかし、そこで、白旗を上げてしまって、全く何もしない、と言う形は避けようと。つまり、その時しなければならない必要最低限のことは、しておくほうがよい、と提案します。

それは、朝起きたら、顔を洗って歯を磨く、一日一回は風呂に入る、といったような生活上の基本的なことや、今日はこの銀行振り込みはしておかないといけない、というような重要なことがあれば、それを少々がんばってでも、実行しなさい、とアドバイスします。そして、そのようにアドバイスする理由を、患者さんに説明します。

あなたは調子が悪くなったときに、「この自分は自分じゃない」となっているようです。だから「この自分は何もできない」となっている。しかし、そこで逆に、「必要最低限のことはする」となると、それをひっくりかえすことになる。つまり「それをしている自分は自分だ」と認めることになる。それが重要なのだと。それは調子の悪い自分も、自分の大切な一部分であることを、認めることになり、「調子の悪い自分」と「調子の良い自分」とどちらをも包含した時に、「本当のあなた」という、一人の人間がそこに出現するのだと。そして、そこには「goodだけのあなた」でもなく、「badだけのあなた」でもない、普通の一人の人間がいるだけなのだと。このように、アドバイスの理由を説明するわけです。

これは、発達心理学のところで示してきた、スプリットしていたgood-自分とbad-自分とを、複合することにほかなりません。このことからも、うつ病の固着点は、発達心理学の第2期:goodと badの葛藤と複合の時代にあると言えます。そして、治療はこの時期の課題である、goodとbadの複合を促進していることに他なりません。この発達心理学の第2期のことをメラニークラインが「抑うつポジション」と呼んでいることは、このことを示唆しています。

13. セロトニン仮説について

近年、脳内伝達物質の研究が、さかんに行われてきました。神経伝達物質とは、神経細胞の連結部分であるシナプスにおいて、信号を伝達するために放出される物質のことで、さまざまな種類の物質が見出されてきました。そのなかで、うつ病の患者さんの脳では、セロトニンという神経伝達物質が、少なくなっているということが、わかってきました。そして、そのことが、うつ病の原因であるという仮説が生まれました。

従来の精神医学は、喪失したものが見当たらない場合、それを内因性として、患者さんの内に原因があるのだと考えて来ましたから、そこにこのセロトニンの不足ということが出てきたものですから、これこそが、うつ病の原因だ、となってきたわけです。つまり、「内因性うつ病」の、「内因」とは、脳でのセロトニンの枯渇であるというわけです。

ここで、一つの疑問が湧きます。うつ病患者さんの脳でセロトニンの低下が実際あったとしても、それがうつ病の「原因」なのでしょうか? それは、「結果」に過ぎない可能性がないでしょうか? ところが、脳の中の何らかの物質的変化が発見されると、無批判にそれが病気の原因だとされてしまいます。つまり「今、君の脳でセロトニンが枯渇しているから、君は落ち込んでいるのだ」ということになります。

しかしここまで、うつ病を引き起こす心理的な機序について見て来たように、うつ病は人間的なプロセスで起こることがわかります。それならば、「うつ病という人間的な事態が起こった結果、脳の側ではセロトニンが枯渇する事態が起こっている」という可能性が大きくなってきます。

このことを、例えば、「人が怒るとアドレナリンが出る」ということを例にとって考えますと、例えば、今、ある人が理不尽なことを言われて、怒っているということがあったとしましょう。その人がもし、「あなたは今、脳でアドレナリンが出ているから、怒っているのです」と言われたとしても、それは説明になっていません。その人は、「理不尽なことを言われたから怒っている」と言う方が、ずっと理にかなっています。アドレナリンが出ていたとしていも、それは理不尽なことを言われた結果であるといった方が、合理的です。

これと全く同じく、うつ病の人のことを「セロトニンが出にくくなっているから、落ち込んでいるのだ」ということも、同様に、原因と結果が逆転してしまっています。

最近は患者者さんで、インターネットなどを見て、「うつ病は、セロトニンの枯渇が原因で起こるものだ」ということを見てこられる人が、多くなっています。つまり、うつ病の原因がセロトニンの枯渇という脳の障害なのだと、思い込んで来るわけです。この考え方で行くと、今までに示してきたような、自分の心に目を向けて、何が起こっているのか考えていこうとする姿勢がとりにくくなります。

14. うつ病の薬物治療について

セロトニンの話が出たところで、うつ病の抗うつ剤を使っての治療について、考えていきましょう。セロトニンを賦活させる薬剤であるSSRIやSNRIが多く開発されてきました。これらの薬は、気分を上げることに有効である場合があることは、事実です。

統合失調症の薬物療法のところで、述べましたが、精神科の薬物は例外なく、どれも人間の受動的な体験にしか効きません。ロールシャハテストでの、色彩反応に代表される、人間の受動的体験には、感覚、感情、気分、などがありました。抗うつ剤が効くのは、気分を上げてくれる、ということに対してですから、受動的な体験にしか影響を及ぼさないことに、変わりはありません。従って、対症療法としては、意味があると言えます。

実際の臨床の中では、抑うつ症状の重い人に、抗うつ剤を処方して、少し気分を上げる、ということは有効な手段です。しかし、それは対症療法にしかならないことを、治療者もわかっておくべきだと思います。これに対して、精神療法は、今まで述べて来ましたように、「喪の仕事を進める」、ということや、「調子から自分を独立させる」ということなど、その人の能動性に働きかけているわけで、それは薬物療法ではできないことなのです。

従って、うつ病治療においても、前項に述べた統合失調症治療と同じく、精神療法と薬物療法とは、それぞれの有効な領域を心得た上で、有機的に組み合わせて行うことが大切です。

Ⅳ 神経症圏について

1. 神経症という概念の重要性

周知のとおり、神経症には多くの種類があります。不安神経症をはじめ、離人神経症、心気神経症、抑うつ神経症、強迫神経症、ヒステリー、日本における対人恐怖症、などなど。

ところが、最近は神経症という言葉を使わずに、〜障害、という言い方をすることが、多くなって来ています。最近は神経症圏が、人格障害圏の方向に偏位する傾向があることは、既に述べました。したがって、例えば、強迫性障害といっても、神経症圏から、人格障害圏まで、広がっています。また、対人恐怖症にしても、いわゆる狭義の対人恐怖症は神経症圏に入りますが、広義の意味で対人恐怖症に入る、自己臭妄想症は、人格障害圏と考えられます。(これは人格障害のところで述べた通りです)

このように同じ症状でも、病態圏に広がりが起こってきているため、逆に病態レベルを明確に認識しておくためにも、神経症という概念は重要であると考えます。

2. 神経症とは何か?

それでは、神経症の本質とは何でしょうか? 辻先生は、神経症に共通する構造があることを指摘しています。神経症とは「内面で起こっている問題を、身体の問題に置換すること」として理解できると。つまり神経症とは、心の問題が身体に投影されるわけです。この点が神経症の全てに共通しているのです。但し、厳密に言うと一つだけ、そこから少し、はみ出すものがあります。それは強迫神経症です。強迫神経症の場合は、身体のみならず、さらに外側にある、空間にも投影されるのです。

ところで、我々は自分の中心にあるものとは何だと思っているでしょうか?それは自分の心であると答える人が多いと思います。心が自分の中心であるとするならば、私たちの身体は自分ではないのでしょうか? 身体も自分です。しかし、身体は自分ではあるものの、心に比べれば、一つ外側に存在するものではないでしょうか?そうだとすると、神経症とは、自分の中心である心で起こっていることを、一つ外側の存在である身体に、移し替えて感じているということになります。(強迫神経症の場合は、さらに外側にある空間にも投影することになります)

3. 不安神経症/パニック障害

まずは、神経症の代表であると思われる、不安神経症について、考えてみましょう。

不安神経症の場合、何らかの原因があって、心に不安が起こるとします。それを心のなかで起こっているものと気が付けば、それでよいのですが、不安神経症の患者さんは、不安が心に起こっていることに気付きません。そして、それが身体の症状として、つまり動悸とか、息苦しさとか、発汗、手の痺れ、といったような身体症状として出現します。そして、「その身体症状があるから、不安なのだ」、と因果関係が逆転した形で、不安に気が付く人もいます。しかし、その不安にすら気が付かない人もいます。

心で起こっている不安は、心で気が付けばよいことなのです。それなのに、なぜこのような回り道が起こるのか?と考える必要があります。人間に起こる不安が、このような回り道に入ってしまうことには、次のような2つの理由が考えられます。

3-1 第1の理由

第1の理由は、その人が、それまでの人生であまり「自分の内面に目をむけてこなかった、ということです。我々は、人生の前半においては、自分が社会的に自立してゆかなければなりませんから、外側の現実に目を奪われがちです。常に、外側で何が起こっているのかに注意を払う必要があります。外側の具体的なこと、それは重要なことでもあります。それは、お金のことであったり、財産のことであったり、商売のことであったり、仕事のことであったりします。その結果、「外側の世界」のことについては、いつも目を向けているのですが、それが極端になりますと、それと反対の方向、つまり、「自分の内面」に目を向けるということが不足してきます。

「自分の内面」、というのは、抽象的な世界です。あなたの心を、この机の上に置いて下さい、と言われても、それはできません。心はそのような存在なのです。心臓は、取り出して置くことが原理的にはできますし、脳という臓器についても同じです。しかし、心というものは、物のように机の上に置くことはできないのです。従って、外の世界ばかりに注意を払っている人は、この手に取ることのできない、抽象的な存在といえる心というものが、わからなくなっています。

しかし、このような人たちにも、心は存在し、そこにいろいろなことが起こり、その結果不安が起こってきます。しかし、彼らは、それを心に起こっている、抽象的なプロセスとして捉えることができません。そのため、その原因が具体的なものである、身体に投影されます。つまり、身体の症状として現れて、身体的な問題として認知されるということになります。これが、動悸や、手の痺れ、発汗、息苦しさ、といった症状ということになります。そして、彼らが不安を感じるとすれば、その身体症状があるから、不安なのだ、ということになります。これは本末が逆転してしまっていることになります。

このことは、不安が「心の中の何らかの理由」で起こってきているということを意識することができず、それは無意識の地下の世界に追いやられてしまいます。その結果それは、まわりまわって、身体の症状として出現し、意識の地上に戻ってくると表現してもよいでしょう。

このことの原因となっている、「外的な具象的な世界にとらわれて、内的な心の世界に気がつかなくなってしまっている」という人間のあり方を、辻先生は、「具象縛り 」と呼んでおられました。(これは主体性が後退の「法則6」として精神病圏のところでも述べたものです。)

3-2 第2の理由

第2の理由は、不安というものは、自分の心を「全体的」に覆ってしまうような性質をもっています。しかも、内面に目を向けて来なかった人にとって、心の中で起こっていることは、把握しくいものですから、余計にそれは手に余る事態となります。しかし、それを身体に転化してしまいますと、それは具体的な問題になるため、その人にとって、自分で扱える問題であるあると感じることができます。しかも、それは体の問題ですから、自分の全体の問題ではなく、「部分的」な問題として扱えます。

つまり、全体的なこころの問題を、部分的な身体の問題にすり替えるということが、ここでおこなわれているわけです。

以上の2つの理由が実際にどのように起こるかを、例を示して説明しようと思います。

私の患者さんで、「自分は、脳でパニック障害という病気が起こっており、それでパニック症状が起こっている。それを取って欲しい」と言って来院された方がいました。この発言の思考パターンには、上記の2つの理由が、典型的に現れています。

第1の理由としての、自分の心に起こっている不安ということに気づかず、それをパニック症状という身体的な症状として出しているということが分かります。しかも、それが脳という臓器の異常が原因だと言っているわけですから、具象的な考え方に縛られていることが、よく分かります。

第2に理由としての、その状態を医者に取ってほしい言う点です。それは部分化されて、具象的に取り除くことができるように思っているわけです。この患者さんは、パニック症状に困っているわけで、そこに不安があるということにさえ、気がついていません。このように、「具象化」と「部分化」という迷路の構造がよくわかるケースです。

フロイトは、神経症の治療とは、「異常と思われている不安を、普通の不安に還元することだ」と言っています。辻先生も、よくこのフロイトの言葉を引用しておられました。

心に生じた不安は、以上に述べた2つの理由、つまり「具象化」と「部分化」によって、迷路に入ってしまいます。フロイトが言う「異常と思われている不安」とは、この迷路に入ってしまった不安のことです。従って、不安を迷路から出して、元の位置にもどすこと、それが不安神経症の治療になります。フロイトの言葉で言えば、それは「普通の不安にすること」ということになります。

4. 不安神経症/パニック障害の治療

4-1「自分の内面を見てみよう」という働きかけ

不安神経症に陥る人は、自分の内面を観るということを、あまりしてこなかった人が多いようです。そして、自分の外の世界の具体的なことばかりに、注意を払って来た可能性があります。これは、先述した「具象縛り」という形になっている、と言うこともできます。このようなタイプの人は、内面で不安が起こって来た時、その原因を心で起こっているエピソードとして、捉えることができないのです。不安が起こっていることにさえ、気がつかないことがあります。それらは抽象的なものですから。そして、それを身体のエピソードに置き換えてしまいます。身体は具象的なものですから、このレベルでは捉えやすいということになります。

このようなタイプの人には、「自分の内面に目を向けるようにしよう」と働きかけます。内面への気づきの悪さには、人によっていろいろなレベルがあります。心に目を向けた方がいいですよ、と言いますと「心って、どこにあるんですか?」と言う人もいます。あるいは、自分は心を見てきたと言いつつ、外側の具体的な事しか語らない人もいます。このような時、治療者が、「心を見てみましょう」と言っても、実際に分からない可能性が大きいです。

そこで、心と言うかわりに、気持ちという言葉を使って、「自分がその時にどんな気持ちが起こっているのか、そっちに目を向けてみよう」と働きかけます。それも、強い気持ちならば、誰しも気が付くのですが、弱い気持ちというものに、気を付けてみようと言います。「ちょっと悲しいとか、ちょっと嬉しいとか、ちょっと寂しいとか、ちょっと楽しいとか、そういう薄味の気持、にも気がつけるように、自分の内側を見てみてみよう」とアドバイスをします。

以上が、不安を迷路に追いやる原因の一つである「具象縛り」から、患者さんが少しでも自由になれるようにすることを狙った、治療的働きかけということになります。

4-2「不安があっても大丈夫」という働きかけ

もう一つ、不安を迷路に追いやる第2の理由がありました。不安を、心という、「中心的で全体的」なもののなかで受け止めることができず、それを身体という「周辺的で部分的」なものとしてしか、受け止められないと言うことです。それに対して、どう対処していくのか、ということになります。このことは、第1の理由の具象化と連携して起こってきます。

辻先生が、よく言っていたことがあります。不安というものが、起こった時、「不安があったら、もうあかん」となるのか、「不安があっても、まあよいか」となるのか、そこが分かれ道だと。

これは治療に使えます。つまり、患者さんに「不安が起こったときに、それがあっても、まあよいか」とできたら勝ちだよ、と伝えます。

この不安の受容能力は、人格障害圏のところでも言ってきました、葛藤内包能力と密接に関係していると思われます。葛藤が起こったときには、当然不安が起こります。そして、それを受け入れても大丈夫なのだ、ということが、養育の中で与えられる、基本的な安心感に支えられて、可能になることは確かなことです。

人格障害のところでは、この葛藤対応能力の不足は、葛藤を回避しようとする心理機制が発動します。それが、スプリットでした。

ここ、神経症圏では、不安対応能力の不足は、不安を回避しようとする心理機制が発動します。それが、抑圧とその結果おこる身体化ということになります。

不安神経症の、この不安を内包する能力の不足については、「不安があっても、まあいいか」ということ、そして、「不安があっても、大丈夫なんだよ」という、安心感を持てるよう治療者が支えてゆくということが、それに対する治療ということになります。

辻先生は、このことに関して、「気持」というのは、「気を持つ」と書くように、自分の持ち物だ。でも、あなたは、その気持ちに自分が持たれてしまっている。それは逆で、自分が気持ちを持っているのだと思えば、そんなに怖がらなくていい。と患者さんに話されていました。これは、患者さんが不安に包まれてしまっているのに対して、それを包み返してごらんと。不安はあなたの持ち物なんだから、大丈夫だよ。と言っているわけです。

森田療法などでも、「ありのままの自分でよい」というメッセージがよく言われますが、これも、同様のことを働きかけていると考えてよいと思われます。

4-3 不安の原因を考えること

また一方、不安がどうして起こってきたのか、ということに対しても、患者さんと一緒に考えてゆく必要があります。災害が起こって、不安になっている、というように、その原因が具体的にわかっている場合もありますが、本人も不安の原因がわかっていない場合が多くあります。そのため、身体症状が出て、逆にその身体症状のために、不安だということになっていることが多いわけです。これは本末が転倒しています。患者さんのその時の、仕事の状況や、家庭の状況、あるいは、学校の状況などをきいていきますと、時期的な一致などから、それが不安の原因だろうということがわかる場合があります。本人はそれを結びつけていないのですが。この場合は、それを結びつけて考える方が、筋が通っているということを伝えます。本人は、自分は心の強い人間だと思っているから、そんなことで自分は不安にならないと、思っていたと語る場合もあります。

また、そういう状況ということには、原因を見出せない場合もあります。これは、うつ病のところでも言いましたように、抽象的といえる原因があることが多いです。それを知る着眼点として、重要なことの一つに、ライフサイクル論があります。これについては後述します。

5. 離人神経症(離人症)について

5-1 離人神経症のメカニズム

「音が遠くから聞こえる感じがする」「景色を見てもなんだかカーテンがかかっているように感じる」「ものを食べても味覚がはっきりしない」「なんだか世界を遠くに感じる」などと訴える患者さんがおられます。これは離人神経症と考えられます。そのような患者さんに、まず尋ねてみるべきことが、あります。それは、「あなたは、自分自身のことを好きですか?」という問いです。帰ってくる答えは、大抵の場合「いいえ、嫌いです」となります。これで、これが離人神経症であることが、ほぼ確実になります。

それでは、離人神経症では、「自分が嫌いだ」という気持ちが、「感覚が薄くなったり、世界を遠くに感じる」という症状を引き起こしています。それは、なぜでしょう?

辻先生はその間の心理的な因果関係を次のように示しています。

「自分が嫌いだ」ということは、ここにいる自分を自分だと認められない、という気持ちを起こします。「ここにいる自分は自分ではない」とどこかで思っているわけです。それならば、ここにいる「自分でない自分」が、世界をありありと感じられるはずはありません。もし、世界をありありと感じたとしたら、その自分を、自分だと認めてしまうことになります。だから、この自分では、感じることができるはずがないのです。これが「世界が遠くに感じられる」という症状が形成される、無意識的プロセスと言えます。

ここまでは、「自分が嫌いだ」という気持ちが、「感覚が薄れ、世界が遠く感じる」という症状に転化する道筋が明らかになったわけですが、では、なぜ「自分が嫌い」なのでしょうか?これには、不安神経症の場合の不安と同様、さまざまな要因が隠れていることが考えられます。多くの場合「自分がこうありたい」という思いがまずあり、それを自分が満たしていないために、「自分が嫌いだ」となります。この自分が嫌いだという気持ちは、ナルチシズムの裏返しのようにも、見えます。

それでは、人格障害圏で起こる、ナルシスティックな世界(all-goodな世界)の裏返しといえる、all-badな世界と、この離人神経症の「自分が嫌いだ」ということの起こり方とを比較してみましょう。人格障害の場合は、その自我境界の希薄さから、all-badな自分は、相手と一体化していて、それを丸ごと相手に投影してしまいます。これを投影性同一視というわけです。しかし、離人神経症の場合は、人格障害圏よりは、自我境界が成立していますから、投影は自分の身体への投影となります。しかもそれは、丸ごとの自分ではなく、部分化された、自分の気持ちが投影されます。このことが、離人神経症が神経症である所以ということになります。つまり、身体への投影というのは、自我境界を超えての投影ではなく、しかも、丸ごとの投影ではなく、心の部分的な投影ということになります。この点が人格障害圏とは、違うわけです。このように、離人症神経症でも、神経症の共通の機制である、「内面で起こっている問題を、身体の問題に置換されること」が、やはり共通して起こっていることがわかります。以上が、離人神経症の心理学といえます。

5-2 離人神経症の治療について

離人神経症の患者さんの治療は、なぜ自分を受容できていないのか、ということを一緒に考えるとともに、患者さんが自分自身のことを「まあよし」と受容していけるようにすることが、治療の重要課題となります。そして、患者さんが抱いている幻想的な自分像は、時によっては、諦めることが必要になってきます。

辻先生は、日本語の「諦める」という言葉の語源は、「真実を明らかにする」ということであると、よく言っておられました。「真実を明らかにして、それを受け入れること」というのは、仏教が重視する「諦観」と同じことです。それは、単に消極的な姿勢ではなく、むしろ、能動的に自分を受け入れてゆくという姿勢であります。それは、幻想的な自分像に別れを告げて、現にそこにいる自分を受け入れてゆくというプロセスと言えます。それがなされた時、患者さんにとっての世界は、再び現実性を取り戻してゆくのでしょう。

6. 強迫神経症について

次に、強迫神経症に移りましょう。辻先生は、そのメカニズムについて、次のように指摘しています。

6-1 強迫神経症のメカニズム

強迫神経症とは、心の中の不安を、操作可能な対象に投影します。そして、それを操作することによって、もともと心にある不安を払拭できるのではないか、という幻想なのです。

例えば、鍵の確認強迫は、鍵が閉まっていることを確認するという操作に投影しています。そして、その確認を何度もすることによって、閉め忘れの危険がゼロになることで、自分の元々の不安がなくなるのではないか?という幻想なのです。その他の強迫でも同様のことです。手洗い強迫は、手を洗ってきれいにするという、操作に投影しています。お札を何回も確認するという強迫は、お札の枚数を確認するという操作に投影している、という様にです。

しかしながら、もともと、不安は心にあるわけですから、それを心の外にある操作で消去しようと思って、いくら操作しても、(たとえば、戸締りを何回も確認しても)不安は消えません。場所が違うからです。不安はもともと心の中にあるものですから、それを消そうとして、心の外で何回操作しても消えません。そのため、行為を何回も繰り返すことになります。

鍵の確認強迫を例にとりますと、心の中の不安は、鍵のかけ忘れがあるのではないかという、不安に置換されています。一方、確認行為は1回するよりは、2回、3回とした方が、鍵のかけ忘れの可能性は減ります。しかし、ここで行われている行為は、もともと心にある不安を、鍵のかけ忘れに置換して、その危険性を100%なくしたいということです。確かに確認行為は、回数を重ねることによって、かけ忘れの危険は減少します。しかし、厳密に言えば、何度やってもそれをゼロにまですることはできません。人間である限り絶対の安全ということはあり得ないからです。ところが、強迫者は絶対の安全を求めます。そこに、現実とのギャップが生じます。このため、投影された心の不安を、際限なく確認行為をくりかえすことによって消去しようとすることになります。

これまで述べてきた、強迫神経症以外の神経症では、患者さんは心に起こった事象を、身体に投影していました。しかし、神経症一般のところで言いましたように、強迫神経症だけは、その身体よりもさらに外側にある、操作可能な対象に投影するわけです。(例えば鍵の確認のように)

このことを、自我境界という視点から見ますと、自我境界はもともと精神的な自我境界を表すものですが、身体というものは、そのすぐ外側にある自分です。これを仮に身体的自我境界という言葉で表現したならば、他の神経症は、身体的自我境界の内に、投影をとどめていることになります。しかし、強迫神経症の場合は、その身体的自我境界を超えて、操作可能な対象に投影しています。心の中にあるはずの不安を、自我境界を超えて、より外側に投影していることになります、このことは自我境界のあり方が、他の神経症に比べて、より脆弱である可能性を示しています。また、強迫神経症が神経症のなかでは、病態的に比較的に重く、それ故に、治療の困難性も高くなる場合が多いということと、このこととは符合しています。

6-2 強迫神経症の治療

鍵の確認強迫に陥っている人を例に考えますと、患者さんは、鍵がかかってないのではないか、という形でしか、不安を認識していません。それで何回も確認する。しかし、それでも不安が消えないので、さらに何回も繰り返し確認してしまう。それで出かける時間が遅くなってしまい、遅刻するまでになってしまう、というようなことになっています。

しかし、実際には、上記で示しました心理的構造から考えて、不安は先に心の中にあるのです。それを消そうとして、鍵の確認という操作可能な行為にそれを投影しているわけですから、まずこの心のカラクリを患者さんに、理知的にわかってもらうことが、必要になります。これに関しては、患者さんも、どうも、変だと思っていたという場合が多く、なるほど、と理解される方も多いです。「他のことは、全くルーズなのに、このことだけが気になるというのは、なんか変だと思っていた」という人もいます。そして、症状にも、波があって、「気持ちが比較的落ち着いている期間には、そんなに気にならない」ということをわかっている方もいます。

そして、上記のような強迫の心理構造を患者さんが、理解できるようになってきたならば、次に必要なことは、不安が増大している本当の理由は何なのだろうか?という問題です。どんな状況の時に、強迫症状が強くなるか、ということから、だいたいその原因がわかってくる時もあります。それを患者さんとともに考えて行くことが、重要なことになってきます。ここでも、ライフサイクルの問題が潜在していることがよくあるので、その視点をもっておくことも大切です。

以上のような、心理学的な洞察によって、患者さんも自分に起こっていることがどういうことなのか、理論的には理解できるようになってきます。しかし、それにも拘らず、なかなか症状自体が良くならない場合もあります。ここには、決心の問題が絡んでいることが多くあります。

このような際に、患者さんがよく聞いてくるのが、どうしたら、症状をとめることができるのか?という問いです。ここで、治療者が注意しなければならないことは、治療者がhow toの説明をさせられるということです。しかし、症状を止めるための、how toは実はないのです。それは患者さんの決心の問題であって、それをhow toの問題にすり替えてしまっては、いけないのです。もし心理学的な洞察を患者さんが得ているとしたならば、ボールは、患者さんの側にあるわけです。

鍵の確認強迫で言いますと、「何度か確認したから、もうこれでよいだろう、とは思うのですが」と患者さんは言います。「しかし、そこで止められないのです」と訴えます。治療者は「その時、あなたの中には、まだ確認をやり足らないという、不全感、気持ち悪さが、残りますよね」と指摘します。「そのとおりです」という答えが大抵返ってきます。治療者は「その時に、その気持ち悪さを心に置いておくという決心をすることが、大事なことになりますね」と指摘します。その際に、あなたが求めていることは、絶対的な安心なのだと。そして、残念ながら人間である限り、その絶対的な安心を得るということは無理なのだ、ということも、指摘しておきます。そして、あとは決心をするかしないかの問題なのであって、それをどうするかは、あなたの自由なのだと。

以上が強迫神経症の治療についてですが、強迫は、人間にとって悪い面ばかりではありません。強迫ということに、良い面もあることを辻先生が指摘しています。「強迫性が全くない人というのは、仕事なんてできないよ」と言っておられました。強迫性は、我々の日常で、特に仕事などで、知らぬうちに役にたっている可能性があるというわけです。

7. ヒステリー(身体表現性障害)及び心身症について

心は身体に対して、大きな影響力を持っています。心で起こっていることが、身体的な変化や症状を起こすことになる。それがヒステリー(身体表現性障害)です。これは、心のことが身体に投影されているという意味で、典型的な神経症ということになります。また、心の身体への影響が、内科的にも問題になるような、器質的なものになる場合は、これを心身症といいます。

歴史的なことを言いますと、フロイトはシャルコーというフランスの精神科医が、ヒステリーの患者さんを、催眠術で治療するのを見て、無意識というものがあることに気が付きます。治療法として催眠術を使うことは結局断念し、患者さんの無意識を意識化する、つまり洞察に持って行くという治療法として、精神分析学を編み出していきました。そのきっかけとなった病気と言えます。

第一次世界大戦で、従軍してから帰還した兵士に、いわゆる戦争神経症が起こることがわかってきました。器質的、身体的には全く問題がないのに、歩くことができないという症状がみられました。これも、まさにヒステリーと言えるものです。(戦争神経症として発見された心の病気は、その原因となった、ストレスの重大さを表現した病名として、現代では、PTSDとして分類されます。当然、PTSDには、上記のようなヒステリー症状以外にも、抑うつ症状や、時には統合失調症症状など、さまざまな症状が発現する可能性があります。)

8. 「自律神経失調症」という病気は存在するのか

心が体に影響を与える道筋としてのチャンネルは、大きく見て3つあります。①神経系 ②内分泌系 ③免疫系、この3つです。辻先生は常々、そのことを念頭に置くことが重要であると、指摘していました。その、1番目の神経系について、まず述べてゆきたいと思います

その第1である、神経系、特に自律神経系について考えてみましょう。自律神経には、交感神経系と副交感神経系とがあり、前者は動物が危機に遭遇した時に優位にたちます。後者は、平穏な時の営みを支えています。食事をするということなどは、典型的に、副交感神経が司っています。そして、両者はお互いに拮抗し合う関係にありあます。つまり、危機のときには、交感神経が優位になり、副交感神経は抑制されます。平穏なときには、副交感神経が優位に立ち、交感神経は抑制されます。

急に動悸がしたり、息切れ、発汗が起こったりすることを、よく自律神経失調症などという病名をつけますが、この病名自体は不正確です。今、シマウマがいるとして、その前にライオンが現れた、という場面を想定しましょう。シマウマは、何をしなくてはいけないでしょうか? 当然、全速力で逃げなければなりません。この時、シマウマの神経系は瞬時に交感神経が優位に切り替わり、全速力で走るための準備がなされます。つまり、大量の血液を全身に循環させなければなりません。そのため、心拍は急増します。走るためには大量の酸素が必要となりますから、呼吸も増えます。そして、走った結果、体に熱が出ますから、それを冷却するために、発汗が促されます。(車で言えばラジエーターの働きです)これらの準備を交感神経は瞬時に行うわけです。

ところが、人間にも同じ反応が生じます。もし、いま上司に怒られて、えらいことだ、と気持ちになった時、その時にも、シマウマと同じく、交感神経が立ち上がります。そして、全速力で走る準備ができるわけです。この結果、動悸が起こり、息切れが起こり、発汗がおこります。これが症状ということになります。

しかし、人間は社会的動物ですから、上司に怒られたからと言って、全速力で上司から走って逃げても、問題が解決するわけではありません。この場合、交感神経の反応は、社会化した動物である人間には、適さない反応になってきているわけです。しかし、人間も哺乳類として、シマウマと同じ神経システムを持っており、同じことが起こります。

この様な事態をもって、自律神経失調症と言うわけですが、自律神経は失調しているどころか、正常に作動していると言えます。逆に、正常に作動しているがために、起こっていることなのです。また、上記の例では、上司に怒られたという明白な原因がわかっていますが、本人が自分の不安の原因に気がついていないことも多々ありますから、その場合、何もないのに、交感神経が働いている、だから自律神経が失調しているのだ、となってしまいます。しかし、ここでも無意識的に不安は起こっているわけで、自律神経はそれに正確に反応しているわけです。

もし、自律神経「失調症」と言われているのを、「自律神経」自身が聞いたら、きっと気を悪くするだろうと、私は思います。自分は極めて真面目に正確に働いているのに、失調していると言われている。これは濡れ衣だと言うでしょう。自律神経の立場から言えば、この世で自律神経「失調症」などと呼ばれているものは、正確には自律神経「正常症」であると、言えます。

9. 「不眠と食欲不振」の心理学

寝つきがわるい。寝ても、途中で目が覚めてしまう。などという、いわゆる睡眠障害を起こしている患者さんは、精神科診療のなかで、多数いらっしゃいます。それと同時に、食欲がないという患者さんも多いです。この二つの症状は、病気の種類を問わず、広く出現するものです。

そして、この二つに共通して言えることは、どちらも、患者さんが「えらいことだ」という危機感を持っている時にこれらが生じていることです。

先述した、自律神経系のところで、動物が危機を感じた時、交感神経が優位になることについて、言及しました。ここでも、シマウマの場合を、もう一度考えてみましょう。シマウマの前にライオンが現れます。その時、シマウマが最もしていては、いけないこと、それは、「寝ること」と「食べること」でしょう。そんなことをしていては、自分が食べられてしまいます。だから、その時、シマウマの「寝ること」と「食べること」とは、極度に抑制されます。

人間の場合は、まさか、目の前にライオンが現れることはありませんが、社会的、抽象的な危機が訪れた時も、シマウマと同じ反応が起こってしまいます。これは、「動悸、息切れ、発汗」とのころで言ったことと同じことです。つまり、そういう状況では、睡眠と、食欲は抑圧されてしまいます。人間は社会的動物ですから、そのような危機が起こっている時は、夜、十分に睡眠をとって、頭を冴えさせて対策を考える方が、得策と言えますが、自律神経はシマウマと同じものを引き継いでいるため、すでに社会化した人間という動物に対しては、適応しない部分が出てきている、ということが言えます。

何もないのに、このごろ寝られないとか、食欲がない、と言って来院される患者さんもおられます。この場合も、何か本人も気が付かない心の危機が起こっていて、そのために交感神経が優位になっているのだろうと、逆算して話を聞いていくことが、大変重要なことになります。

10. 心が身体に影響を与える3つのチャンネル

心が体に影響を与える道筋としてのチャンネルが3つあることは、すでに述べました。

- 神経系

- 内分泌系

- 免疫系

以上の3つです。辻先生はこの3つを念頭に置くことが重要であると、指摘していました。

1番目の自律神経系については、「動悸、息切れ、発汗」「不眠と食欲不振」などの身体反応について見てきました。

2番目の内分泌系については、心の問題がさまざまなホルモンに影響を与えます。この場合も、医学の傾向として、ホルモンが変わったから、精神的な症状が出ているとしがちです。ホルモンを産出する腫瘍ができて、ホルモンが過剰に分泌されている場合もありますが、逆に、心の変化が、ホルモンの変化を起こし、それが体の変化につながっていることのほうが、数の上では多数になることに注意すべきです。

私の診た女性の患者さんでの例を挙げておきましょう。彼女は熱烈な恋愛をして結婚します。ところが結婚後3ヶ月ほどしてから、相手のことが嫌いになり始めます。それも非常に激しい嫌い方となり、すでに離婚を希望するようになりました。(この手のひらを返したgoodとbadの入れ替わりは、ボーダーライン人格を思わせますが、そのことはここでは立ち入りません。)ところが、夫が離婚を許さないため、5年の間、その状態で過ごすことになりました。この5年間、生理が止まったのです。そして、5年後、やっと離婚が成立するやいなや、生理が戻ってきたのです。それ以降、生理は問題なく、規則的で順調にきています。これは、精神的なことが、ホルモン系を通じて身体に影響を与えていることを示す、わかりやすい例と言えます。

第3番目は免疫系のことです。これは、少し気持ち的にホッとした時に、よりによって風邪をひいてしまった、というような日常茶飯に起こることにも関係します。その時、気持ちの変化に伴い、免疫力が一過性に低下している可能性があります。

重大なこととしては、強いストレスがかかっている状況があり、それが続いている、というような時に、癌が発生しやすいことです。それについては、一般の人も気がついていることだと思います。職場で加重なストレスにさらされている人が、癌を発症してしまうというのは、よくある話です。このときも、精神的なストレスが原因で、免疫力が低下している可能性が大きいです。周知のことですが、免疫系は、癌細胞を除去する機能を果たしていますから、その機能が落ちてしまうと、当然癌の発生は増えることになります。

また、リウマチを代表とする、膠原病や、自己免疫疾患といわれるものは、自分を守るはずの免疫が自分を攻撃してくることによって起こります。このような患者さんの場合も、精神的ストレスが強い方が多く、それが、免疫のあり方を変えてしまっていると考えられます。もちろん、それだけではないにしても、心が免疫系を通じて体に大きな影響を与えているという事実について、我々はもっと注意を払わなくてはなりません。

11. 「めまい」の心理学

めまいを起こして、耳鼻科に行くと、「メニエル病ではない」といわれ、精神科にまわってくる患者さんがよくいます。メニエル病ではないが、メニエル病のようなめまい症状を出しているという意味で、このような場合、メニエル症候群と名前がつけられます。この様な場合、そのほとんどが、心因性のめまいと考えられます。耳鼻科的に本当にメニエル病と診断できる人は、極めて少数であることを考えますと、めまいを起こして医療機関を訪れる人の、ほとんどが「心因性のめまい」であると言っても過言ではありません。

そこで、めまいを起こしている心理というのは何かということが、問題になります。

心というのは、抽象的な世界ですが、ここに立っていれば大丈夫だ、という、いわば心の地面のようなものがあります。それを辻先生は、心理的基盤と呼んでおられました。それは、その上に自分が立っているところの、価値観であったり、目標であったり、生きがいであったりします。そして、地面と同様、その上に立っていて大丈夫、という安心感をもたらしてくれています。

ところが、その心理的基盤が、時に揺れることがあるのです。例えば、ライフサイクルの節目などでは、この基盤が大きく揺れることが多いのは、前述してきた通りです。

その心理的基盤が揺れると、心自体が揺れます。いわば、心の地震が起こっているような状況になります。それを心という抽象的な領域で起こっている、地震として感じればよいのですが、それができない場合、本当に体が揺れているように感じます。これが、心因性のめまいの正体です。

めまいを起こして、来院される患者さんに、最近自分の価値観を揺るがすようなことは、なかったですか?とか、自分のライフスタイルの変更をせざるを得なかったようなことはなかったですか?とか、今まで生きがいにしてきたことが、失われたというようなことはありませんか?などと問いますと、多くの場合それに該当するようなことが起こっていることが、徐々にわかってきます。

私の患者さんで、70歳で会社役員の職から完全に退職され、その直後にめまいを起こして倒れられた方がいました。その方の場合は、まさに、いままでの仕事や、肩書きというものがなくなってしまったことが、このめまいの原因でした。その方にとって、役員職と肩書きは心を支えている基盤のようなものだったのです。

Ⅴ ライフサイクル論

うつ病のところでも、ライフサイクル論について、少し述べました。病態レベルに関わらず、ライフサイクルを考えるということは、その人が何故、今、心のピンチに陥っているのかを知るための、重要な手掛かりになります。神経症圏における、不安の原因を知る上でも、ライフサイクル論は重要です。

辻先生は、常々、このライフサイクルから見て、その人が今、どの時点に立っていて、どういう課題を背負わされているのか、ということに注意することが、患者さんの危機の原因を理解する上で、大変有益であるということを、言われていました。

1. 乳幼児期の発達課題

E.H.エリクソンは、ライフサイクル論から見た、精神分析理論で有名ですが、そのエリクソンは、発達の最初期の課題を明示してくれています。これは、ここでも人格障害圏のところで、子供の最初期の発達心理について触れてきましたが、そこで提示した、発達の第1段階:「快と不快のスプリットの時代」は、エリクソンが指摘した「基本的信頼vs不信」という課題を乗り越えて行く時代に重なります。また、その次に提示しました、発達の第2期:「快と不快の葛藤、そして自我境界の萌芽の時代」は、エリクソンの指摘した、「自律vs恥・疑惑」という課題の時代と重なります。第1期は、精神病の固着点として考えることができることから、エリクソンの言う、「基本的信頼」の欠如が精神病の成立に深く関与していることが分かります。また、第2期は、ここに人格障害とうつ病の固着点をみました。これらの病態にとって、エリクソンの言う、「自律」という課題の確立ができていないことを示唆しています。現に、エリクソンの言う自律とは、ここでみてきた自我境界を成立させる課題と、密接に関係しています。

2. 思春期青年期の課題

思春期青年期の危機、に関しましては、統合失調症の発病要因としての、圧倒体験をもたらすものとして、すでに述べました。そこでの課題は、①「異性の受容」と ②「社会的、職業的自立」 という大きな二つの課題がありました。ここで、大きな心理的危機が起こるのは、精神病圏に限ったことでは、もちろんありません。ここで起こってくる不安が、神経症圏や、人格障害圏での発病のきっかけになることが多いわけです。

最近では、トランスジェンダーの問題がクローズアップされる時代となってきています。その中で、①の「異性の受容」の問題はより複雑さを増して来ています。また、女性の社会進出の機会が増えてきていることから、以前は主に男性に重くのしかかっていた、②「社会的職業的自立」の課題も、今日では女性にも重くのしかかるようになって来ています。

3. 30歳の女性の危機/男性の危機

30歳の危機は、女性に重くのしかかってくることを、辻先生は次のように指摘しています。女性が30を過ぎる頃になってきますと、結婚をどうするのか、するのか、しないのか、そろそろ最終決定をしなければならない、という年になってきます。これは、出産の可能年齢ということからの逆算が入ってくるわけで、この点、男性の方は年齢リミットということを、そう強く意識せずにおれますので、女性の方が、より、この問題は重くなります。また、すでに結婚している人でも、いまの結婚がこれでよいのか、もし、やり直すならば、早くしないといけない、ということになります。

昔の人が、女性の30過ぎを、厄年として、注意喚起をしてくれているのは、合理的なことだと言えます。このことが、心の危機の原因となることが、実際に多く見られます。30過ぎの女性が来院されて、特に不安の原因になることはないのに、さまざまな不安症状がでている、と言ったときには、このライフサイクルの節目に立っていることが原因ではないかという着眼を、治療者は心得ておくべきです。

一方、男性にとっても、30歳危機が出現する場合があります。それは、仕事に就いて、そろそろ10年くらい経ったところで、「あなたの仕事は、軌道に乗ったか?」と問われる頃になってきているのです。もちろん、このことは、就労している女性にとっても、同じことが言えます。

思春期青年期での、職業的な自立を果たしたことを、ロケットの打ち上げに例えるならば、まさに20代はロケットを打ち上げることに相当します。たいへんな仕事になります。そして、30歳ころになってくると、そのロケットで打ち上げた衛星を、軌道に載せることができましたか? と、問われるわけです。そこで、今の仕事が軌道に乗ったとは確信できない場合、心のぐらつきが起こってきます。この職業でよいのかどうか、ということや、結婚についても、男性の場合、それを支える経済的見通しがついたかどうかが、暗黙に問われ始めます。

4. 40歳の男性の危機

40歳の危機は、主に男性に重く降りかかって来ます。それを辻先生は、山登りに例えて説明していました。つまり、40歳とは、人生で一番働き盛りの時期です。これを山登りに例えて言うならば、峠の上に立っている状況、あるいは、山頂に立っている状況です。山頂に立てば、何が起こるでしょうか?それは、今から下山してゆく先の景色が開けるのです。山を登るとわかりますが、登っているときは、目の前の地面しか見えないことが多いです。しかし、山頂に立つと、急に展望が開けます。そして、その景色というのは、いまから自分が向かう先の風景なのです。今勤めている会社で今後働き続ければ、だいたい、これくらいのところまで行って、何歳くらいで退職することになると。退職金がいくらくらい出るかも、そろそろわかってきます。君の、今からの人生は、こうなりそうだよ、という展望が、そこには、ひらけているわけです。そして、それで良いですか?と暗黙に問われるわけです。もし、それではちょっと困る、という気持ちが強ければ、そこでのガタツキは大きくなります。この道をこのまま進んで行くのは、嫌だという気持ちが強くなるかもしれません。転職が一番この時期に多くなることは、このことと関係しています。

この時期に危機が起こる、もう一つの要因は、そろそろ管理職という形になってくることに、関係します。つまり、今までは上の言うことを聞いて努力していればよかったのですが、そろそろ自分が上のポストについて、部下に仕事を指示することになってきます。このことは、うつ病のところで、「昇進うつ」という形で現れることを、述べました。今までの立場を失ってしまうわけです。人生の40歳の節目とは、このような形でも、落とし穴になってきます。

このことを、やはり昔の人は知っていて、男の厄年というのは、40歳過ぎになっています。このことも、合理性を持っていると言えます。

最近では、女性の社会進出がかなり進んできましたから、40歳の節目というのは、男性だけの危機ではなくなってきています。当然、上記の危機は、キャリアウーマンにも起こってきます。

また、人間の寿命が昔より長くなってきているため、人生の頂上も、すこし後にずれてくるかもしれませんが、依然として、上記の40歳のライフサイクルの意味が心の病気の原因を考える上で、重要な着眼点になることに変わりはありません。

5. 50歳の女性の危機

50歳は女性の危機の時代です。50過ぎの女性で、動悸、息切れ、手の痺れとか、のぼせ感というような、不安症状を出す人が多く見受けられます。このような場合、これは更年期障害ということになって、その原因はホルモンのアンバランスというだとされます。確かに女性の50過ぎというのは、閉経が起こりホルモンのバランスもかわるでしょうが、しかし、いわゆる更年期障害の症状とされるものは、ほとんどが不安症状です。これを単なるホルモンの変化によって直接起こっているとしてしまいますと、大事なことを見落としてしまいます。

女性の50過ぎは、人生の大きな節目にあたります。辻先生はこのことを次のように説明しています。

まず、もし子供がおられる女性ならば、そこまでは子育てが命、という形になっていることが多い。ところが、そろそろ子離れの時期にきている。つまり、それを生きがいとしてきた、子育てが終わり、子供は巣立って行く年齢となってきます。となると、そこまでの生きがいにしてきたことを、失うことになります。これが、不安症状を引き起こしたり、あるいは、喪失反応として、抑うつ症状に陥ったりということになります。

次に、この年になりますと、そろそろ、夫が定年退職したりして、今後家にいるという事態が、近づいてきます。子供は独立してゆき、その後、配偶者と改めて向き合わなければならない、という時期が近づいてきます。

今まで子育ての為に、夫婦が力を合わせて戦って来た。それは、時代劇のチャンバラに例えると、味方である夫とは背中合わせで、外的と戦ってきた。ところが子育ても終わり、戦う敵も去り、ふと気づけば、背中合わせできた夫婦が、振り返ってお互いを見る、ということになる。その時改めて、本当に夫を受け入れることができるのかどうか、それを迫られる場面になるわけです。

また、女性は自分の人生を夫に委ねている場合がやはり多いわけで、その夫を受け入れられるか否かということは、自分自身の人生を受け入れることが、できるのかどうか、という問題とオーバーラップしてきます。したがって、この時期は、夫を真に受け入れられるかどうかという問題と、表裏をなすかたちで、それと共にあった自分自身の人生を受け入れられるか否か、が問われることになります。このことは、この時期が女性の人生の総括期としての意味をもっていることを示しています。

このような時期に、自分は夫は受け入れることができないとなりますと、離婚ということにまでなります。このことは、50歳代での離婚を言い出すのは、ほとんどの場合、女性の側からである、という事実に符号しています。

またこのことが、女性の心の危機を喚起しないわけがありません。不安症状が出やすくなるのは、当然です。また、離婚ということにはならずとも、人生にもう一花咲かせたいと、次の活動を考える女性も多くみかけられます。例えば、新たにボランティアなどの社会活動を始めるような女性が、結構沢山おられることは、このことに符号しています。

このことからも、人生の節目の危機として、女性の50代を捉えなければ、不安症状を呈して治療者のもとに訪れる女性の、症状の本当の理由が分からなくなってしまいます。

6. 「更年期障害」という考え方の問題点

更年期障害ということを、人生を更新するにあたっての危機、というように捉えるのであれば、それはそれでいいのですが、単にそれを、ホルモンのバランスの変化のせいにしてしまう、ということでは、あまりにも視野が狭すぎると言わざるを得ません。女性の50代の危機ということは、前述しましたように、人生の節目としての様々な意味があり、それゆえ、広範囲な心理的危機が出現すると考えられます。

さらに、更年期障害という概念を、他の年代にも拡大して考えることが最近行われているようです。たとえば、先に述べた、女性の30歳危機のときも、不安症状が起こりますから、それは当然、50過ぎで起こる女性の不安症状と共通することになります。そして、症状が似ているからということで、今度は30過ぎの女性の危機を、「若年性更年期障害」などと言い出すわけです。さらに、40過ぎの男性も同様に不安症状を呈しますから、これも症状が似ているという理由で、「男性の更年期障害」と言い出します。いずれも、ホルモンのアンバランスが原因という認識です。

このようなことをしていると、人間の心の危機、という面に光をあてて、それを探究することが、とても困難になってきます。年代によって、危機の原因となっているライフサイクル上での意味が、全く違っているということにすら、気が付かないことになります。従って、「更年期障害」を身体的病気概念として汎用することは、そこにある重大な「心」の要因から目をそらしてしまうことになります。

ちなみに、この女性の50歳の危機についても、昔の人は、それを厄年として、忠告してくれています。それは、その危機が広範にわたることを、示唆しているわけで、絶妙の表現だと思われます。いわゆる科学的な臭いのする「更年期障害」という概念よりも、「厄年」という概念の方が、私には、はるかに包括的で、合理的な考え方であるように思えます。

7. 60歳の男性の危機

次に男性の60歳危機について、考えてゆきます。60代は定年退職の時期です。仕事は男性にとって人生の重要な部分を占めているため、仕事から引退するという時期は、同時にそれまでの人生の総括の時期となります。それまでの仕事と共にあった、自分の人生をよしとできるか否か、それが暗黙に問われることになります。

また、仕事からの引退は、時に大きな喪失反応を引き起こします。仕事にしか生きてこなかった人ほど、そこでの喪失は大きなものになります。また、仕事に熱中するあまり、ビジネスとか、営業とか、製造とか、外側の具象的な世界に注意を払うことに注力するあまり、一方の自分の内面というものに気が付かないまま、この時期を迎える人がいます。そうであればあるほど、心の危機に陥る可能性が潜在していると言って、過言ではありません。

C.G.ユングは、人生の秋の時期を豊かに過ごすには、それまでに、自分の内面を見ることができるようになっておくことが、重要であると説いています。

退職した後の人生を考えますと、やはり趣味など、仕事以外の世界を持っていることが重要です。そのためには、前もって趣味などを見つけておくことが、大事です。いざ、退職となった時点で、それが突然与えられるものではありません。暇になれば、何かが見つかるだろう、と、案外、安易に考えている人が多いですが、それは無理です。趣味を発見するにしても、相当の時間と努力が必要になります。

60歳危機は、主に男性の危機と言われますが、同じことが、働く女性にも生じます。しかし、女性の場合は、男性よりも、趣味などを持っている方が多いような印象があります。特に家の中でできる趣味というのは、女性の方に馴染みが深く、その分、女性の方が有利である印象があります。

Ⅵ 心の病気の定義

1. そもそも「こころの病気」は病気なのかという問題

例えば、不安神経症の患者さんと話し合っている時、そもそも、その原因は身体的なものではない、という話になった時、「そうすると、私は病気ではないのでしょうか?」と聞いてくる患者さんが少なからずおられます。

そこで、そもそも、「こころの病気」とは病気なのか?という問いを改めてここで考えてみたいと思います。

2. 近代西洋医学の病気定義

まず、近代医学で言うところの「病気の定義」とは、どのようなものでしょうか?それは、

- 原因となる臓器の器質的な病変がわかっていること。

- その結果起こる症状がはっきりとわかっていること。

- 臓器の器質的病変から症状がどのように起こるのかその因果関係がわかっていること。

という条件を満たすものです。

例えば胃がんならば、①胃にガンができていることがわかっていて(器質的病変が明確)、②それに対応する症状があり、③なぜその病変から症状が起こるかも分かっている場合、これを病気とするわけです。この手法で近代の身体医学は大成功を収めてきました。

では、精神の病気については、どうでしょうか? 精神医学も身体医学と同じ方法でやれば、うまく行く、と思うのは自然なことでした。統合失調症について、患者さんが亡くなったあと、脳の病理解剖はじめ、さまざまな探索をしてきましたが、これが病気の原因だという器質的な病変は発見されません。今まで200年以上、探し続けて来ましたが、見つかりません。従って、上記の①は不明です。②の症状はわかっています。しかし①が不明のため、当然③も不明です。

ということは、精神医学が対象とする病気は、近代医学の病気の要件を満たしていません。統合失調症でも、人格障害でも、うつ病でも、そして、神経症でもそうなのです。

それならば、精神疾患というのは、病気ではないのでしょうか? そこで、辻先生は、そもそもの病気の定義を考え直すことが、必要となってくることを指摘しています。それを次に説明します。

上記の近代の身体医学で要件①〜③を満たすことを病気とする、ということが、現代では一番常識的な病気の定義でしょう。これを「病気の定義A」としておきましょう。

3. 日本古来の病気の定義

それに対して、日本語の「病気」の本来の意味はこれとは少し異なります。病気とは、「気を病む」ということです。(日本語語源広辞典より)それでは、気とは、どういうことでしょうか? 白川 静著の「字通」によれば、「気」は「活動の源泉となるもの、元気、ちから、勢い」を意味します。このことから、病気とは「日常の活動の源泉が病むこと」つまり、「日常活動に支障をきたす」ことを意味することが窺えます。

すなわち、日本人が古来持っている病気の定義は、「それが原因で日常活動に支障をきたすこと」ということになります。これを「病気の定義B」とします。

この病気の定義Bは、明らかに近代の身体医学がいう病気(病気定義A)よりも広い範囲を病気とするでしょう。従って、近代の身体医学のいう病気(病気定義A)も、上記の古来日本の病気定義Bの中に入って来ます。例えば、胃がんがあれば、日常生活に支障をきたします。従って、近代医学の言う病気も、日常生活に支障がでることには、変わりはないわけです。となりますと、古来の日本の病気定義Bとは、広い意味での病気(広義病気)ということになります。これに対して、近代身体医学の病気定義Aは、狭い意味での病気(狭義病気)ということになります。

そこで、「こころの病気」のことですが、これは、狭義病気(病気の定義A)に入れることはできません。なぜなら、その要件①の「臓器の器質的な病変」が、立証されていないからです。しかし、広義病気(病気の定義B)にははいります。なぜなら、それがあることによって、日常生活に支障をきたしますから。従って、「こころの病気」(精神疾患)が病気か?という問いに対しては、以上のように、病気の定義の二重性を説明した上で、「こころの病気」(精神疾患)は、広い意味での病気(病気の定義B)に入ります、と説明するべきでしょう。

また、このように、精神疾患の病気定義を明確化することは、司法の場などでも、精神疾患が問われた時、明確な議論をするための土台を提供するものとなります。

一方、先ほど述べました、「脳でパニック障害という病気がおこっているから、不安が生じている」という患者さんの考え方は、この「こころの病気」を無理やり、身体医学の狭い意味での病気(病気定義A)に押し込もうとする考え方に、影響されたものでしょう。つまり広義病気として捉えればよいものを、狭義病気に押し込もうとする考え方に感化されていることになります。これは、うつ病のところで出てきた「セロトニン仮説」にも言えます。つまり、「セロトニンが枯渇するから、うつ病となっている」と言う考え方も、やはり同じことが言えます。

近代医学の歴史ということから言うと、この狭義の病気(病気定義A)こそが病気ということになりますから、精神医学がその枠組みで病気を捉えたい、という気持ちが湧いてきます。しかし、それをすればするほど、本当の原因であるところの、心理的な過程という方に、注意が向かなくなります。その結果、その病気の本質を見失ってしまうという危険性を孕んでいると言えます。

Ⅶ 発達障害論

1. 発達障害を考える

最近、発達障害ということが、よく言われます。今までにも、精神科の領域では「〜障害」という名前が付けられ、その時は、何もかもに、その診断名がつけられ、一世を風靡する勢いをもちました。しかし、それはまるで打ち上げ花火のように、花開いた後、消えてゆくということが繰り返されてきました。例を挙げますと、学習障害、認知障害などです。これらの病名には、共通したところがあります。それらの、心理学的研究がほとんどされずに、脳の障害である、という安易な説明がなされていたという点。そして、いろいろな疾患の一つの面だけを取り上げて、それを病名にしてしまっているという点です。「〜障害」ではありませんが、アダルトチルドレンという名称も、似たところがありました。これも、一時の流行り言葉のように、フェードアウトしていきました。

しかし、「〜障害」というもののなかで、人格障害だけは、例外と言えます。それについては、しっかりと心理学的な研究がなされており、特に新フロイト派の人々がこのことの心理的解明をしてきました。それについては、この小論の中でも、人格障害圏のところで、その心理学的構造を見てきました。このように、心理学的研究に裏打ちされた概念いうものは、簡単に消えてゆくことはありません。従って、人格障害という病名は、おそらく、しっかりと残ってゆく概念と思われます。